图|不笑

文|风云

杨振宁先生离世后,翁帆的名字再次被热议。

只是这次,嘲讽声少了,夸赞声多了。

她的两个举动,让人们看到了 21年婚姻里,她真正的成长与蜕变……

54 岁差距里的争议与温情

2004 年,28 岁的翁帆嫁给 82 岁的杨振宁,消息炸了锅。

54 岁的年龄差,成了所有人攻击的靶子。

“图钱”“傍大款” 的骂声铺天盖地,甚至有谣言说她盯着杨振宁的遗产,就盼着他早点去世。

那些年,他们每次公开露面,都像活在放大镜下,一举一动都被恶意解读。

可没人看到,这段婚姻里藏着细碎的温情。

杨振宁听力不好,公开场合翁帆总站在他耳边,把重要的话一遍遍复述。

他 85 岁还能开车上太平山,后来翁帆特意考了驾照,帮他分担。

清华园的小院里,他们买了第一张双人沙发,晚上窝在上面听老唱片、看碟,过着最普通的日子。

杨振宁对翁帆的爱护,藏在细节里,也藏在尊重里。

他支持翁帆追求学业,看着她拿下清华大学建筑历史系博士学位。

有人质疑翁帆的动机,他多次公开说 “我们是因为感情在一起”。

这份双向的奔赴,在流言里默默持续了 21 年。

二、蜕变:两个动作改写公众印象

杨振宁离世后,翁帆的第一个动作,是写下那篇悼文。

10 月 19 日,她在《光明日报》发文,标题是《他交出了一份满意的答卷》。

文中没有撕心裂肺的哭喊,只有平静的追忆。

她翻译了杨振宁 90 岁时写的诗,说他的一生 “沐光而行,如斯如愿”。

最后那句 “有他多年的陪伴,我何其有幸”,没有刻意煽情,却藏着最深的感激。

这篇短文,成了扭转口碑的关键,曾经骂她的人,开始重新审视这段婚姻。

有人在评论区道歉:“当年说得太刻薄,现在才懂她的不易”。

大家发现,她没把自己放在受害者位置,而是以平等的姿态,送别生命里最重要的人。

这份克制与体面,比任何辩解都有力量。

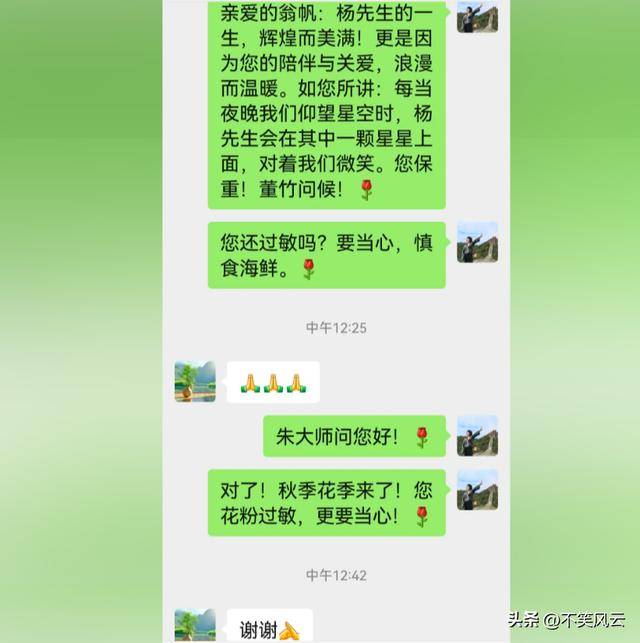

第二个动作,是她回应好友悼念时的冷静。

得知杨振宁去世,很多老友发来信息慰问。

翁帆回复时,没有沉溺于悲伤,只是平静致谢。

她甚至和朋友说起,会好好整理杨振宁的学术手稿,完成他未竟的心愿。

这种临事不乱的沉稳,让网友直呼 “刮目相看”。

没人再把她当成依附者,大家也终于意识到,她早就不是当年那个被标签定义的姑娘了。

她翻译《晨曦集》时写下的话,此刻有了更重的分量:

“有些选择不需要被理解,只需要被尊重”。

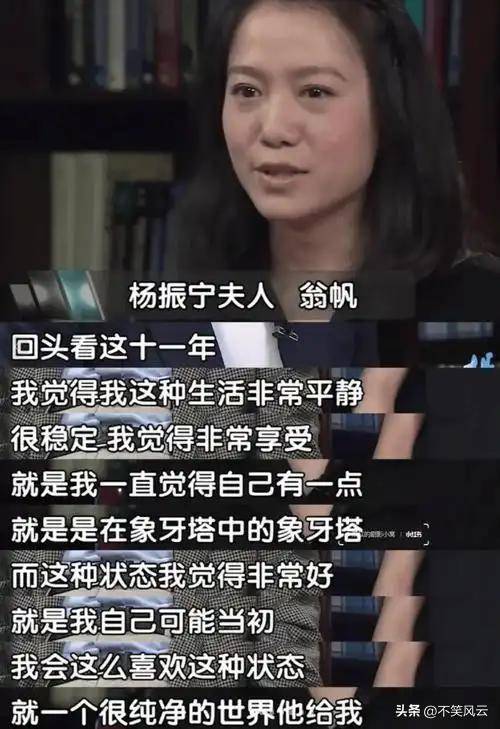

21 年的陪伴,对于翁帆来说不是消耗,而是彼此成就。

从 “标签” 到 “自己” 的蜕变

翁帆的口碑反转,本质上其实是大家终于看到了 “她自己”。

年轻时的她,被 “杨振宁妻子” 的标签牢牢困住。

哪怕拿下博士学位,也有人说她是 “靠关系”,哪怕细心照顾伴侣,也被骂 “别有用心”。

外界用最恶意的揣测,否定了她所有的付出与成长,但好在杨振宁一直知道她的价值。

他曾说,翁帆不仅是伴侣,更是 “灵魂的知己”。

在他的呵护下,翁帆没有迷失,反而默默积蓄力量。

她跟着杨振宁接触顶尖学术圈,却没借此炒作,她打理着两人的生活,也没放弃自己的学业。

这种在安稳中不停止成长的状态,早已为今天的 “大女主” 姿态埋下伏笔。

如今的翁帆,终于挣脱了标签的束缚。

她的冷静不是冷漠,是岁月沉淀后的从容,体面不是伪装,是被爱滋养后的底气。

有网友说,以前觉得她可怜,现在才发现,她活得比谁都“清醒”!

这份清醒,是杨振宁 21 年爱护的馈赠,更是她自己努力的结果。

往后的日子,她或许会继续整理杨振宁的手稿,或许会重拾自己的建筑学研究。

但无论做什么,她都不再是 “杨振宁的妻子翁帆”,而是 “翁帆” 本身。

这种身份的回归,才是最动人的成长。

结语

21 年相伴,不是依附,而是共生。

两篇文字,两个回应,看清了真实的她。

从被质疑到被认可,她活成了自己的光。

这份成长,值得所有掌声。