杨振宁去世仅4天,令人愤怒的一幕上演,杨振宁助理曾正面回应

杨振宁走了,这事在知识分子圈和普通网友当中都引起了很大震动。

10月18日,新闻刚出来,朋友圈、微博、公众号全都在刷他的名字。

有人在缅怀,有人在回忆他为中国科学做出的巨大贡献,也有人只简单发一句“致敬”就过去了。

本来,大家都希望能安静送老人一程。

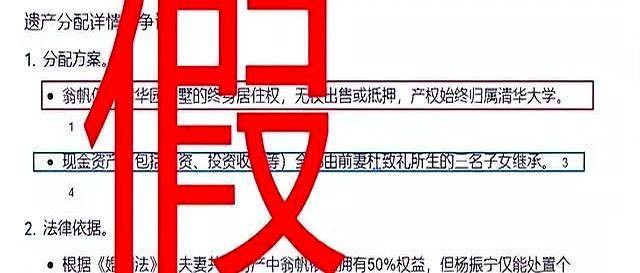

可偏偏没过几天,网络就炸开了锅,各种离谱的传言、谣言一波接一波,“杨振宁18亿遗产风波”“翁帆一无所有”“遗嘱曝光”“清华别墅归属”等等,炒得热火朝天,不明真相的人还真以为看到了什么内幕。

其实,杨振宁去世的当天,官方消息都是很庄重的。

清华、李政道研究所还有一大波科学家都发文哀悼,学界很多前辈都公开表示怀念。

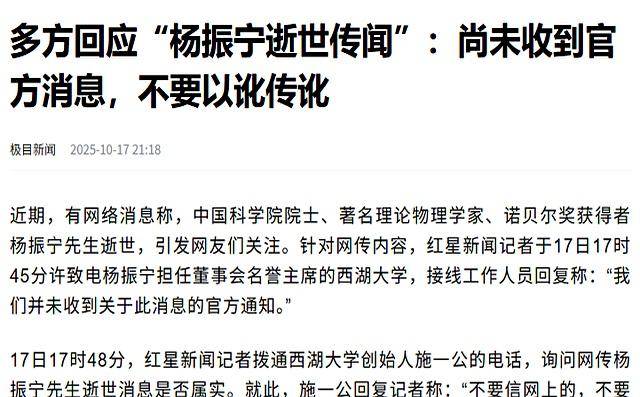

可就在这样一个本该肃穆的时间段,有些自媒体开始提前造势,有的甚至在他还活着时就传出“去世”假消息,为了抢流量连基本事实都不管了。

后来杨振宁的老友、相关机构都不得不紧急出来辟谣,反复提醒“不要信网传消息”。

但你说奇不奇怪,澄清说了好几遍,造谣的内容反倒越传越广,有的媒体发完悼文转头就发“遗产争议”,编得跟写小说似的,生怕大家不信,恨不得编个财产分割细节出来。

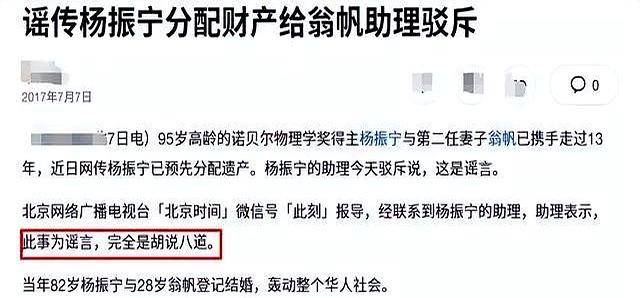

最让人难以接受的,是这些谣言全靠旧梗翻炒。

比如“翁帆只能住清华的房子,没产权”“遗产都给了前妻的孩子”这类说法,2017年就被杨振宁身边人明确否认过,助理甚至用了“胡说八道”这种词。

但只要有流量,这些自媒体总能把老谣言重新包装一遍,换个说法、加点狗血,马上又成了“重磅内幕”。

类似套路,在网上不是第一次见了。

以前袁隆平、李咏、甚至一些流量明星去世,只要有点关注度,相关的谣言八卦总能冒出来。

归根结底,就是很多人只看中了流量和热度,对逝者一点敬畏之心都没有。

这种吃人血馒头的做法,最受伤的是家属。

想象一下,家里刚有人去世,大家正沉浸在悲痛里,突然网上到处都是各种胡编乱造的“内幕分析”,甚至有人@家属要他们出来回应。

这得多让人心寒?

不光是亲人,很多清华师生、科学界同事看到这些消息也愤怒。

你说,一个一辈子钻研学问、对中国物理贡献巨大的人,最后还得面对这些谣言搅局,这是不是对逝者的不尊重?

事实上,杨振宁的学术成就没必要再多说。

他和李政道一起提出的物理理论影响了全球学界,还是第一个拿到诺贝尔物理学奖的华人。

晚年放弃美国优越生活,回国教书育人,一直到九十多岁还亲自给学生讲课、写论文。

他推着中国高等物理发展,帮着清华、南开建团队、搞交流,这些具体贡献,都是实打实写在中国科技史上的。

可如今网上的讨论却变成了“遗产分配”、“婚姻八卦”,真正有价值的东西却被流量带歪了节奏。

大家可能觉得,这些谣言没啥大不了,时间一久就没人信了,但实际上,每次类似事件都让社会信任又少一分。

下次再有名人去世,大家第一反应不是缅怀,而是怀疑消息真假和狗血八卦。

长此以往,谁还会真心纪念?

谁又敢放心发声?

媒体本该传递真实、引导理性,可现在一些平台反而成了造谣的温床。

其实,很多普通网友只是出于好奇,随手一转、随口一问,结果给谣言添了柴火。

我们都该反思,面对逝者,最起码的善良和分寸不能丢。

与其整天盯着别人家的家务事、遗产分配,不如多看看杨振宁留下的学术成果和人生经历。

他最值得我们学习的,不是那些八卦和流言,而是对科学的执着、对国家的情怀。

真正的悼念,不是传播未经证实的故事,而是踏实了解、用心纪念,把敬意留给真正值得的人。

希望下次,面对这样的事情时,大家能多点理性,少点炒作,也许才是真正的进步。