10月24日上午9时,杨振宁先生的追悼会在“北京八宝山殡仪馆”举行。

殡仪馆外,从凌晨五六点开始,就排起了一眼望不到头的长队,大家都想来为他送别最后一程,

“极目新闻”的记者八点半赶到现场时,停车场已经人满如织。

有人拿手机顺着队伍拍摄,2分钟过去了,竟然还没有拍到头。

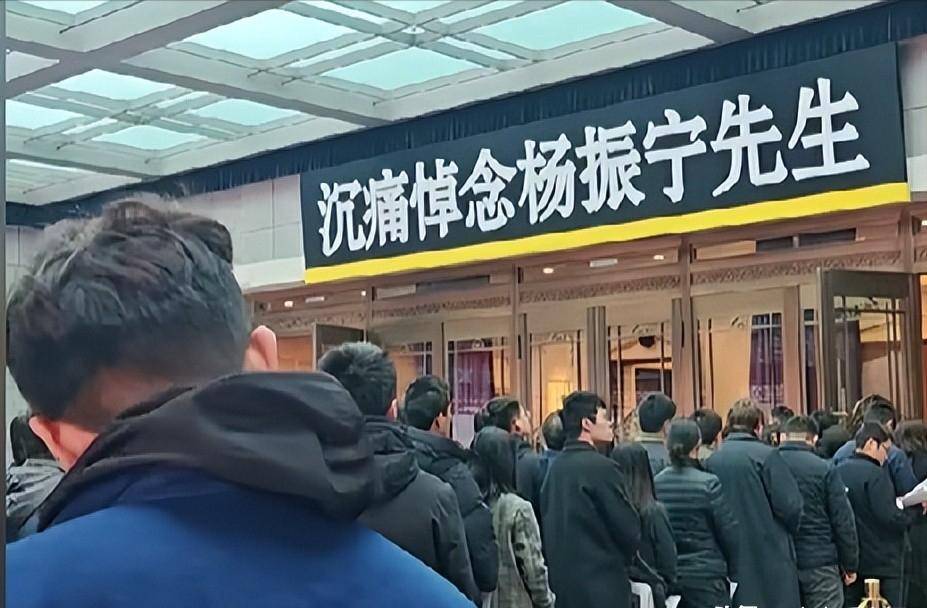

大厅内肃穆安静,人群神色凝重,胸前佩戴白花,缓缓步入会场。

前来送别的人会被分发一本小册子,里面详细记载着杨振宁先生的一生事迹与科研贡献。

来宾依次排队,神情庄重地走到灵前,鞠躬、献花,向那位世纪科学巨匠作最后的告别。

先生的遗体摆放在正中间,安卧在鲜花翠柏丛中,身上覆盖着鲜红的国旗,葬礼的规格非常高。

追悼会结束后,会场的气氛依旧凝重。

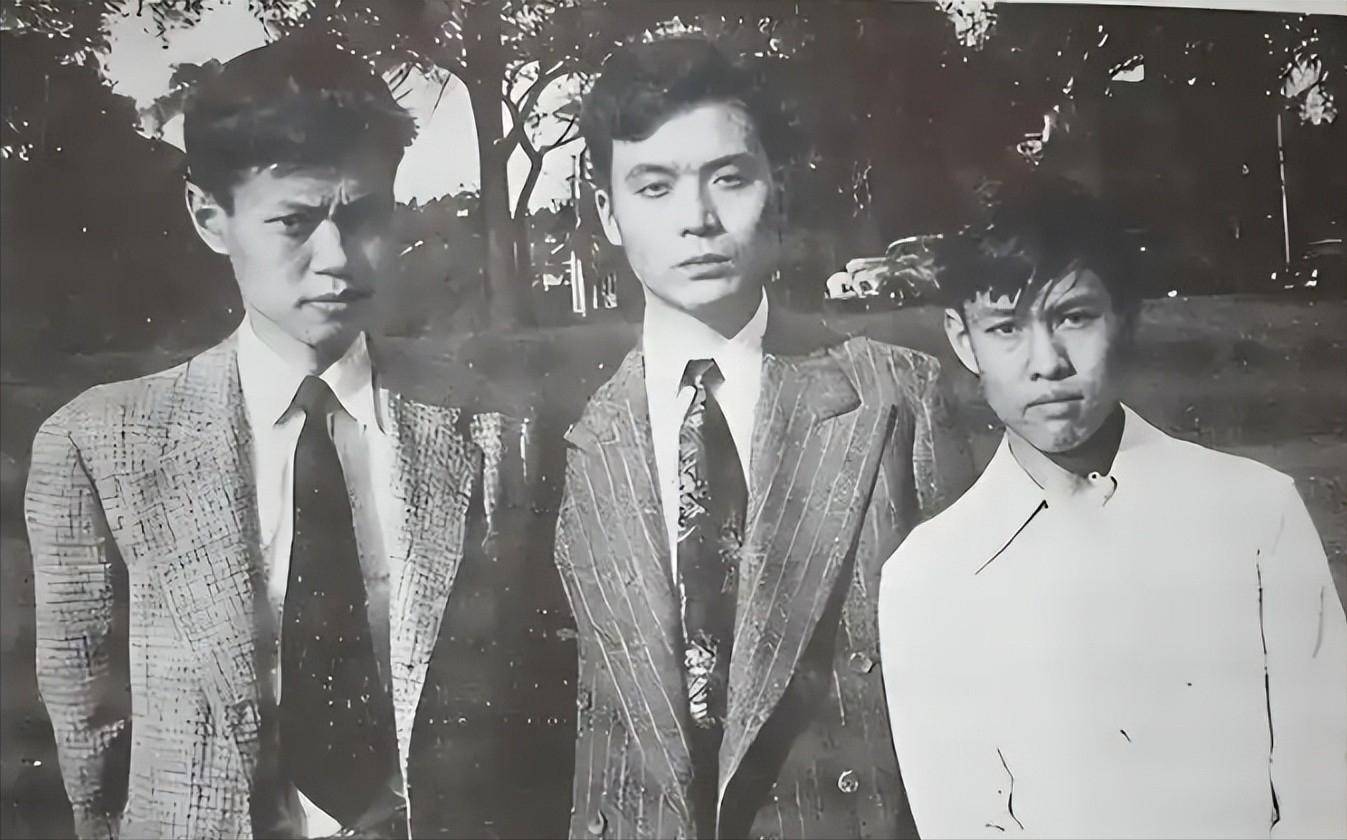

按照先生生前的意愿,杨振宁先生的骨灰将安葬在挚友邓稼先的墓旁,那位他在西南联大时期结识的同窗、并肩前行的战友。

两人当年在战火纷飞的年代相识,共同立下“千里共同途”的誓言,如今历经风雨与岁月沧桑,终于能在另一片宁静的世界里再度相邻,算是为那段深厚情谊画上圆满句号。

杨振宁和邓稼先长眠的北京八宝山革命公墓,是中国最具象征意义的安息之地。

园内松柏苍翠、碑石庄严,安葬着无数共和国的功勋与英才。

对后人而言,这不仅是一片静土,更是一座无声的历史丰碑。

49岁的翁帆身着一袭黑衣,长发整齐地挽在脑后,她的面容略带憔悴。

她的双眼微微泛红,胸前别着一朵纯白的哀悼白花,在昏黄的光线下格外醒目,身形比平日更显清瘦。

她站在亲属列队的最前排,神情专注而庄重。

二十多年来,她与杨振宁相濡以沫,共度风雨,如今丈夫辞世,这份突如其来的空落感让她的内心充满了难以言喻的痛楚。

即便身处公众场合,她仍强忍泪水,以平静而优雅的姿态守护着最后的送别,也让在场的人深切感受到这份跨越时光的深情与哀思。

翁帆的右手边依次站着三位神情庄重的女士,网友推测她们可能是杨振宁的妹妹和女儿。

第五位则是一位头发花白、神态稳重的男士,网友通过以往照片认出,他正是杨振宁的次子杨光宇。

其余几位年轻人,推测应该是先生的孙辈。

杨先生的挚友、南开大学教授葛墨林,动情回忆了杨先生离世前的点滴细节,提到他在病榻上依然牵挂科研与教育,让众人都深受触动。

公众眼中,杨先生的离去似乎来得有些突然。

就在他103岁寿宴上,人们看到的还是一个精神抖擞的老人。

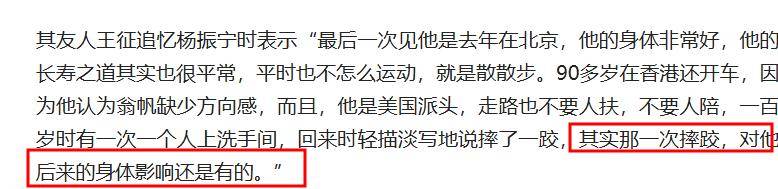

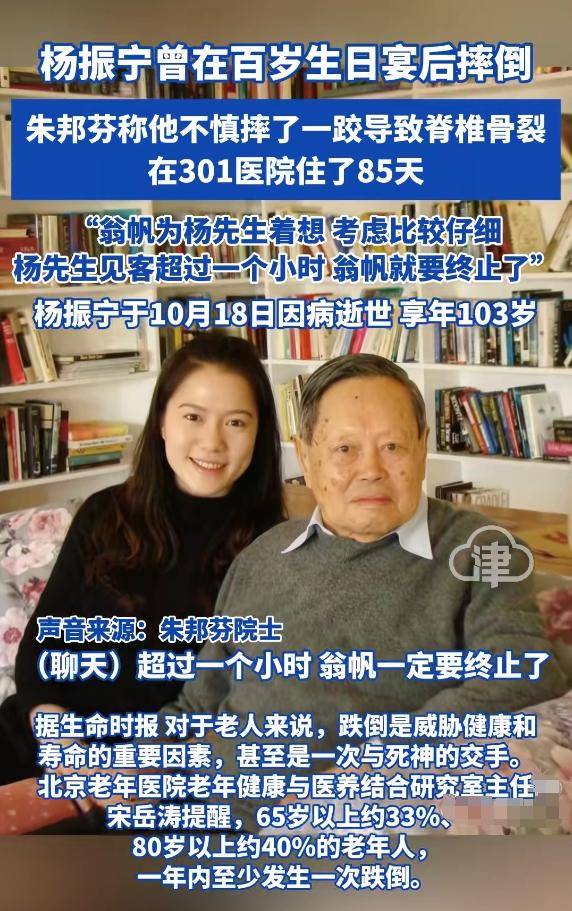

王征回忆时提到,杨振宁在百岁高龄时曾经历过一次意外跌倒。

那天,杨振宁独自一人前往洗手间,不慎失足摔倒在地。

事后,他在与朋友谈起这件事时,总是轻描淡写地一带而过,好像这只是日常生活中的小插曲,语气平静中带着一丝幽默。

而王征坦言:“那一次摔跤,对他后来的身体状态还是产生了一定影响。”

事实上,这次跌倒并非轻微意外,其实挺严重的,给他的行动能力和健康状况留下了隐患。

也有媒体披露了杨振宁这次摔跤的情况。

据媒体报道,杨振宁是在生日宴后不慎跌倒,导致脊椎骨裂。

伤势严重,他因此在301医院住院长达85天。

考虑到杨振宁的身体状况和休养需要,为了避免过度劳累,他的妻子翁帆严格规定会客时间,每次不得超过一小时。

确保杨振宁有充足的休息与康复空间,让他在病榻期间既能感受到关爱,又不至于过度消耗体力。

诺奖之外的江山

提起杨振宁,诺贝尔奖是他身上最耀眼、最“可见”的标签。

1956年,他与李政道共同提出的“宇称不守恒”理论,震惊物理学界,奥本海默惊叹,这为高能物理学找到了“出口”。

仅仅13个月后,他们便站上了斯德哥尔摩的领奖台,创下了至今难以企及的获奖速度。

这个桂冠,也如潘建伟所说,极大地改变了中国人在科学领域的“不如人”心态,它带来的民族自信心是无价的。

但这顶桂冠的光芒,在某种程度上却遮蔽了他另一项更为根本的贡献,一个相对“不可见”的理论基石。

早在1954年,他与米尔斯共同提出的规范场论,在当时并未引起太大波澜。

而时间证明了它的伟大,这个理论后来成为了整个粒子物理标准模型的数学框架,是现代物理学的“地基”。

毫不夸张地说,后世基于这项研究诞生的诺贝尔奖,超过了7个。

就连邓稼先都曾评价,规范场论的地位,足以与牛顿的万有引力定律相提并论。

友人葛墨林曾说,杨先生在爱国这件事上,向来是“只做不说”。

他回国后,做的每一件事都在印证这句话。

是他,顶住压力提议并促成了中国科技大学少年班的建立,为国家储备超常人才。

是他,早年在美国四处奔波演讲,为中国的科学教育筹集宝贵资金。

是他,卖掉了自己在美国的房产,将所有积蓄悉数捐给清华大学。

更是他,利用这笔捐款和自己的国际影响力,一手操办了清华高等研究院的成立,并亲自出马,为研究院引进了姚期智这样的世界顶尖人才。

他还为无数像葛墨林一样的中国学者搭建桥梁,帮助他们赴美进修。

即便到了八十多岁高龄,他依然坚持为清华的本科新生授课,乐此不疲。

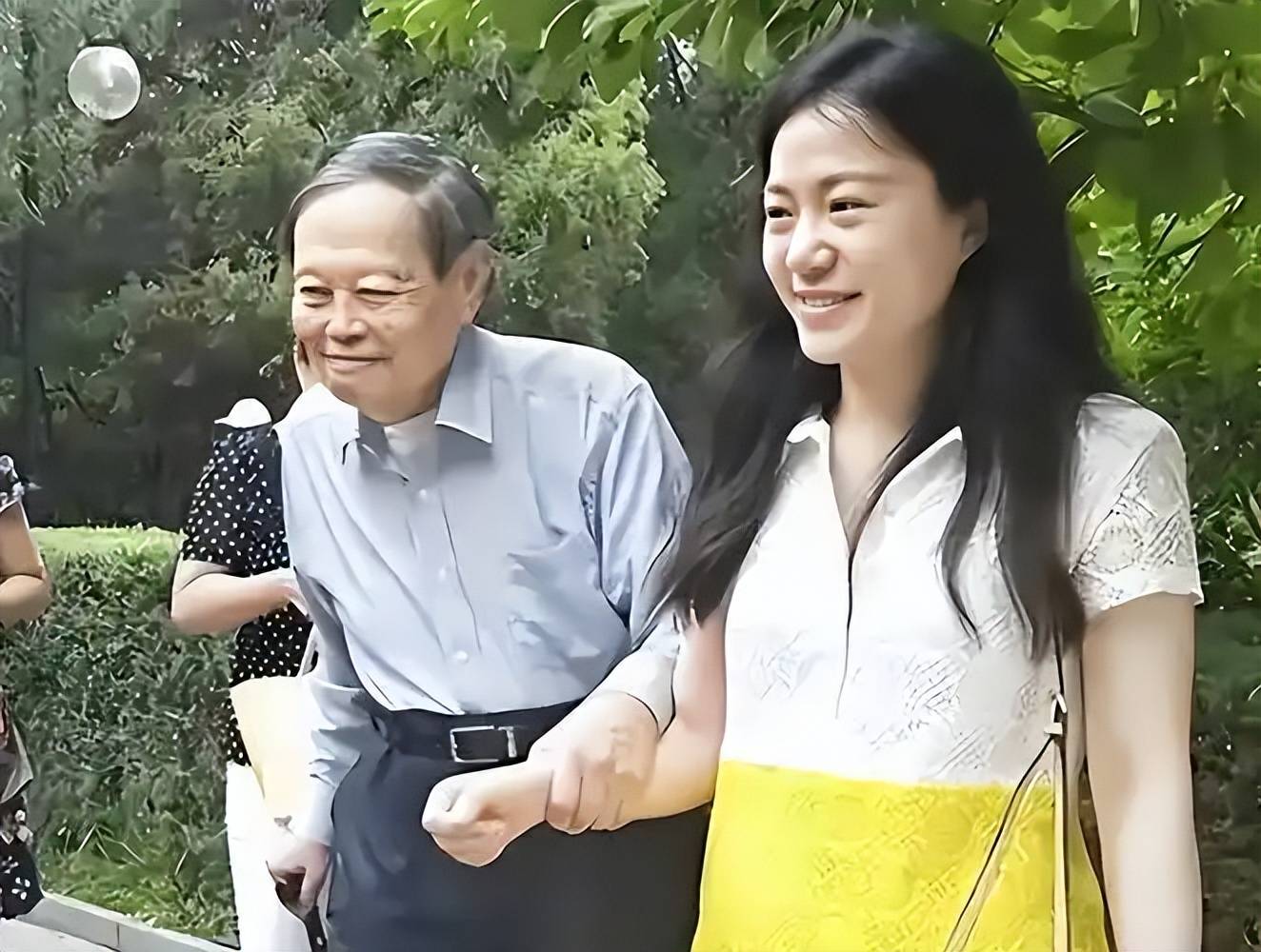

如果说有什么比科学争议更引人注目,那无疑是他与翁帆的婚姻。

但外界的喧嚣,从未真正触及他们情感世界的内核。

那个世界,是由无数“不可见”的日常细节和精神共鸣构筑起来的。

在那些外人无法窥探的时光里,才是这段关系最真实的模样。

翁帆曾有过错把油门当刹车的驾驶经历,当她后来接替杨先生开车时,总会有意放慢车速,专挑平坦的道路行驶。

她注意到先生晚年身体的变化,悄悄将家中的饮品从刺激的西式咖啡,换成了温和的红茶。

在杨先生两次面临生死关头的重大手术前,都是她,毫不犹豫地签下了字。

而杨先生这边,再婚的念头,部分源于他目睹挚友丧偶后的孤寂与无助,那是对晚年生活尊严的深层思考。

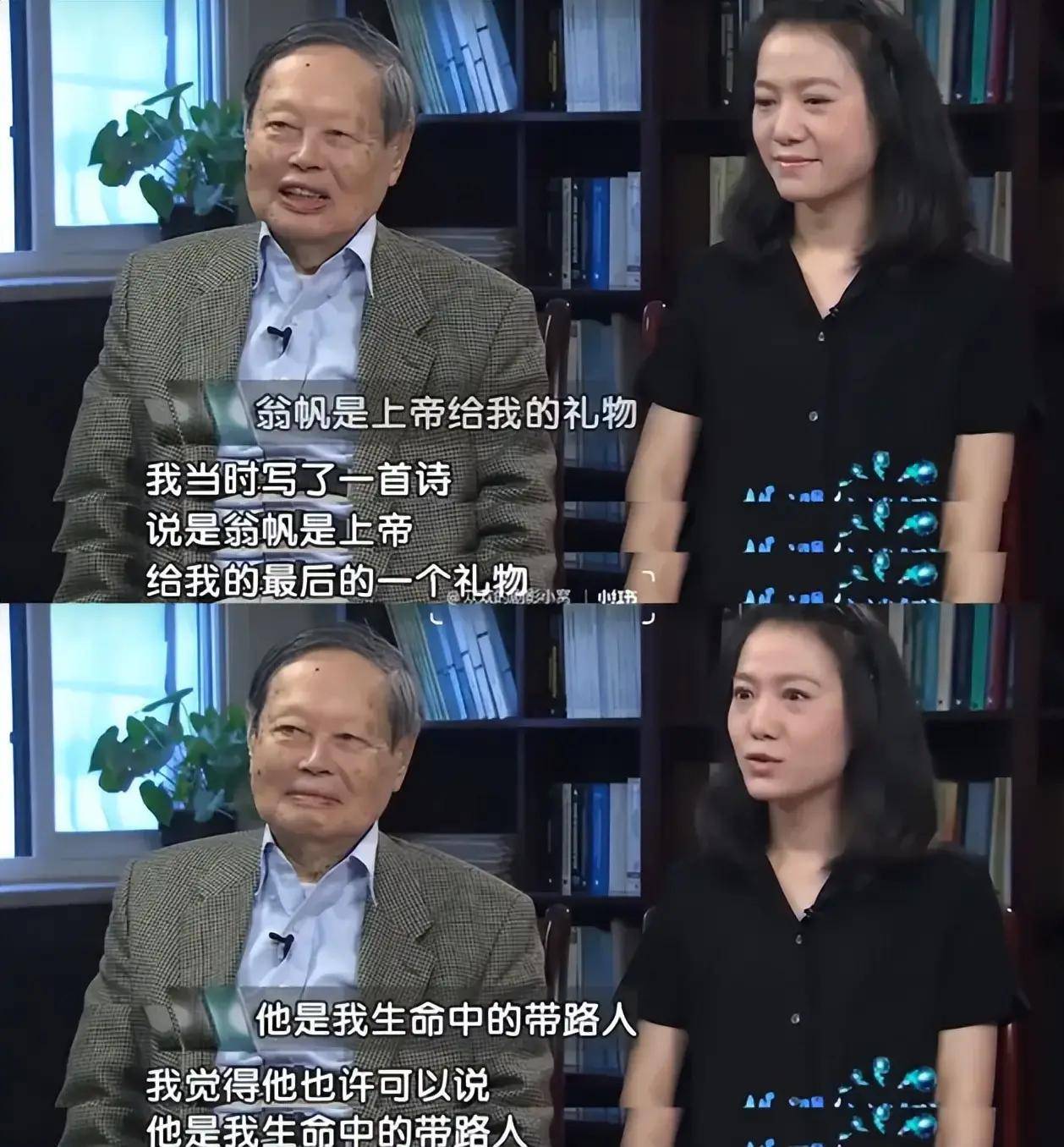

他称翁帆是“上帝最后的一份礼物”,也曾坦然希望,在他离开后,翁帆能够再婚,过好自己的生活。

翁帆则说,她对杨先生的感情,始于少女时代的崇拜,最终在日复一日的相处中,升华为深刻的爱情。

她视他为人生的导师,认为他为自己创造了一个“象牙塔中的象牙塔”,一个纯净而安宁的精神世界。

杨振宁的一生,正如他所钟爱的那句诗,“从一粒细沙中窥探世界”。

铭记杨振宁,不应只停留在仰望那座“可见的丰碑”,更应去理解和传承他那份深植于“不可见”之处的,对真理的纯粹执着与对这个世界的拳拳深情。

这份精神,将如同他的理论一般,成为后来者不断探索的基石。