用户在小红书不止是看综艺,还用综艺,活在综艺的延伸里。

作者 | 赛娜(北京)

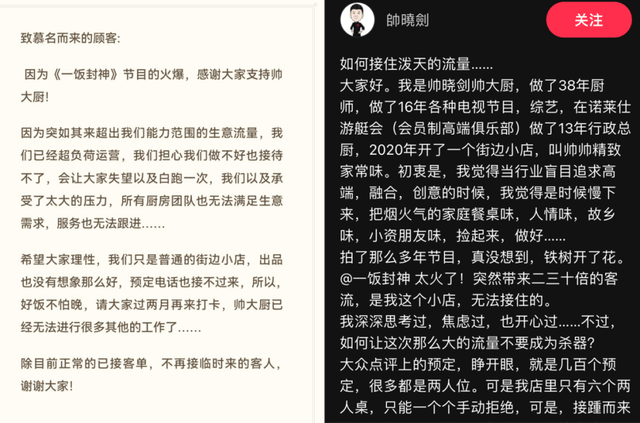

《一饭封神》已经完结了一个多月,其中许多大厨所在的餐厅仍然预约不到。

帅晓剑帅大厨在小红书发布长文表示「突然带来了二三十倍的客流」,而据小红书用户晒图,红棉餐厅的预约也已经排到了11月之后。除此之外,每天都还有用户在复刻大厨们的同款菜肴。

综艺的讨论周期,在小红书被显著拉长。《一饭封神》不是孤例,刚收官的《心动的信号8》,嘉宾持续在小红书营业,分享官宣后的近况,方益炯多次在徐如蓝的小红书评论区中认领「摄影师」身份,让嗑糖的观众在小红书追更《心动的信号8》的「续集」。两档脱口秀综艺已经收官,但是他们的故事还在被拆解与分析。

从这个超越播出周期的热度不难看出,观众对综艺消费的需求已然发生变化。对用户来说,综艺早已不是被单向接受的内容,而是一种素材,供用户们在社交媒体生产更多的内容。

而在这样的讨论场中,综艺会发展出自己的「二次生命」。这些内容影响力并不止在于题材本身的受众,还能摆脱时间线的局限,在收官后依旧持续生长,拥有源源不断的话题。在这里,语言表达类综艺可以被延展出职场心得、人际关系、自我成长等多重维度,美食节目也能在复刻同款、真人持续追踪里拥有「不断更」的生命力。

综艺的生命线得以被无限拉长,在残酷的「注意力争夺战」里,被拓宽了内容的深度与广度,保持时刻的「在场」。

1.当综艺用户成为共创者

当下,用户消费综艺的方式正在发生一场巨大的变化,这一趋势已在业界获得共识。这些用户消费上的变化,在2025中国⼴播电视精品创作⼤会上有了一个新的定义:新大众文艺。

在互联网、人工智能这些新技术的普及之下,大众能更多地参与到文艺创作和传播中。他们不只是当观众,还能当主角。社交媒体上,人人都有发言权。每个人都能对节目给出自己的评价、感受,甚至根据节目内容进行二次创作。

在这种共创视角下,用户对「自上而下」的营销推送极度敏感,能轻易识别热搜中的「广告味」和「水军」。历经无数次营销「套路」,他们愈发青睐真实、立体、有态度的人和内容,也就是所谓的「活人感」。

对营销号的吐槽和模仿成为社交媒体上的流行玩法

在二创过程中,用户会自发挖掘内容与自身生活的连接点。无论综艺题材为何,在小红书这样的社区,它总能被解读出个人成长、生活启发等普世价值。用户希望内容「与自己有关」,能切实回应其生活困惑或兴趣点。

在「新大众文艺」的背景下,用户更想找到能聊得来的圈子。而用户要判断一个内容好坏与否,会更信网友的真实评价,而不是那些官方的推荐。普通用户说的话比专业营销更有分量。这种转变,说明新大众文艺的核心就是:文艺好不好,大家说了算。

综艺不光需要算法驱动的短期热点(如热搜、切片短视频),还需要承载用户对内容的深度解读、情感联结与身份认同。他们需要能持续探讨节目议题的场域。这意味着宣发需跳出热度维持逻辑,构建可承载深度互动的场景。

用户需求的巨变,对综艺宣发提出了全新挑战:如何满足用户深度参与、掌握解释权、寻求真实链接的需求?

面对共创时代,综艺宣发必须进行根本性转变,核心逻辑从 「我说你听」转向 「激发共创」,其中关键一环在于转换思路,「堵不如疏」。与其严防死守以求维持作品的神秘感(效果往往适得其反),不如主动在播出前释放关键信息、物料或体验,巧妙点燃用户的好奇心与讨论热情。

哇唧唧哇联合创始人马昊对新声pro说,如今综艺宣发已经不像过去,要一直捂着,到某个节点才一次性释放。如今的综艺宣发不再是线性的、按步骤进行,而是可以随时发酵话题,这些话题积累的热度都会逐步增加关注度。

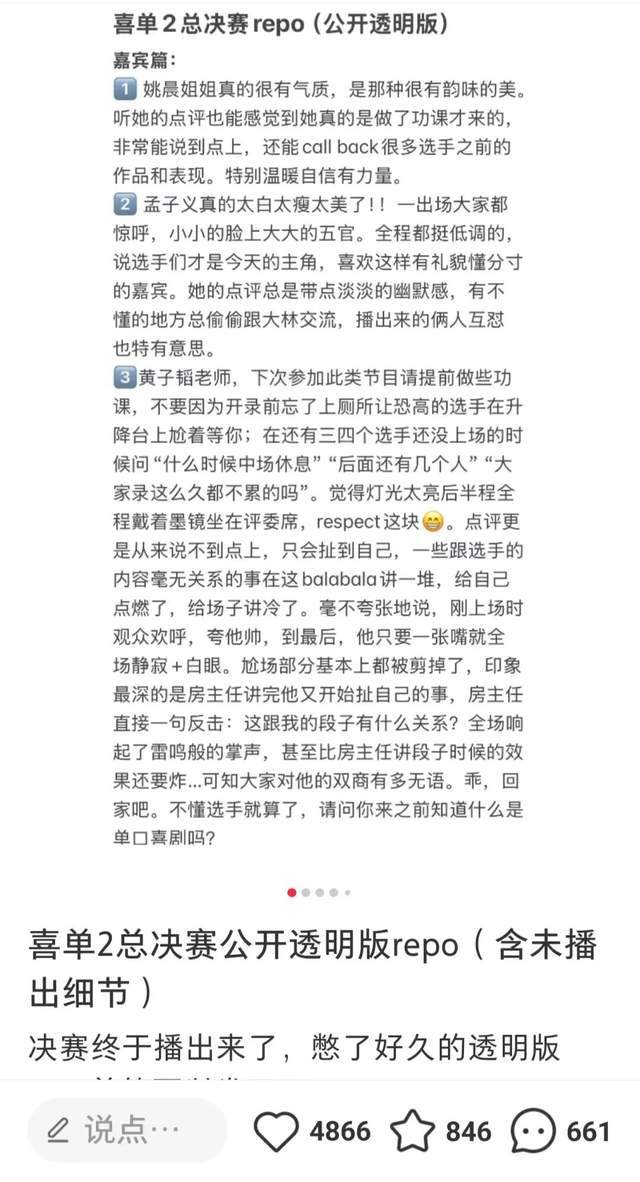

此前两档脱口秀喜综的成功预热便是明证:现场导演积极鼓励观众录制后在小红书分享真实有趣的repo,这一举动成功将围观观众的好奇心转化为预热声量,在节目正式开播前就凝聚起一批活跃的核心用户群,为后续口碑爆发奠定了坚实基础。

宣发的视角也需要沉下心来,敏锐捕捉并放大节目中的生活化触点。这意味着不再只执着于宏大主题或叙事主线,而是要挖掘那些看似琐碎、不起眼,却能与用户日常生活产生强关联的细节——明星同款好物、实用生活技巧、戳中内心的情感金句、甚至是一个有趣的表情包。

《一饭封神》播出时,小红书综艺联动美食垂类,发起了「我逐帧复刻一饭封神同款」风潮,让一众用户晒出复刻菜肴。同时,用户还对大厨们所用刀具、餐具的考古式收集和同款清单整理,生活化触点成为观众最易共创的入口。

在话题引导层面,宣发需具备出色的「翻译」能力,主动提炼「共同命题」,即敏锐地将节目内核向职场生存、亲密关系、自我成长、代际沟通等普世性议题转化,让节目的核心价值能与广大用户的个人经验和集体记忆产生共鸣。

《一饭封神》作为一档美食垂类综艺,其成功破圈的关键点,恰恰在于用户在平台上不仅追逐同款美食,更深度挖掘大厨们的人生故事、性格特质,以及在团队协作、压力应对中展现出的、极具启发性的职场生存智慧——这些超越美食本身的深度讨论,正是通过共同命题打破了垂类的受众桎梏。

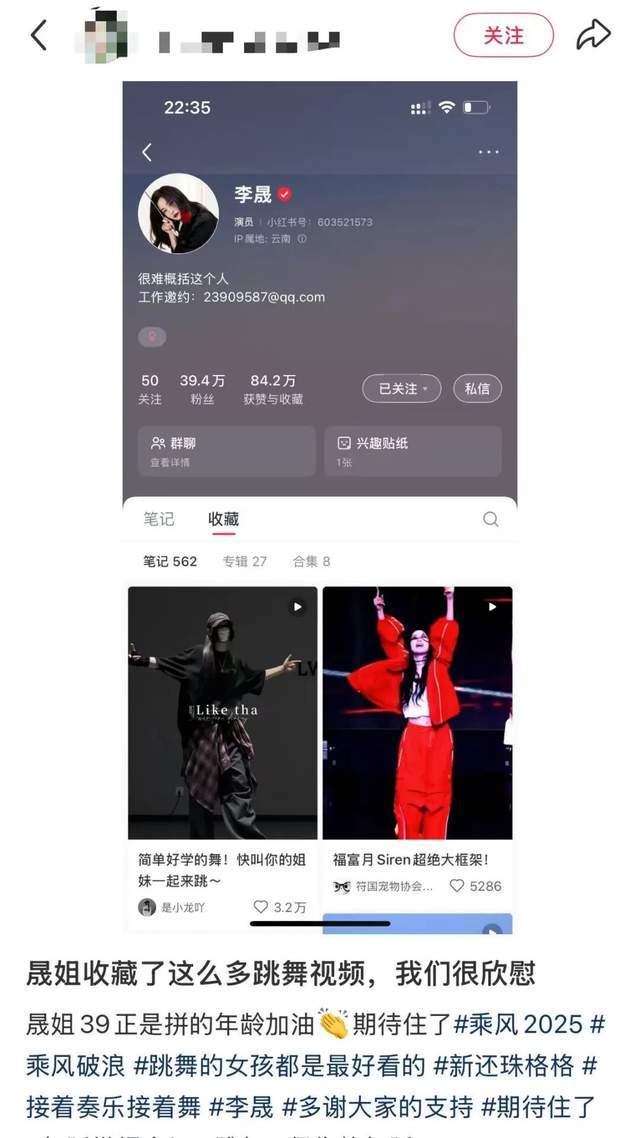

最终,整体营销姿态需要实现从仰望到平视的根本转变。内容要努力贴近用户的日常烟火气,更重要的是,嘉宾/艺人在社交媒体上的运营,必须强化真实的「活人感」——展现个人兴趣爱好、生活片段、甚至是小小的吐槽。这能有效打破壁垒,让嘉宾化身为用户可感知、可互动、甚至可调侃的「互联网邻居」。

在《浪姐》《披荆斩棘的哥哥》等竞演节目中,多位艺人正是因为其小红书收藏夹(如爱看的书、爱买的零食、爱用的平价好物)被用户发掘,瞬间拉近了与观众的心理距离,形象也变得亲切立体,便是平视策略奏效的体现。

在「新大众文艺」时代,大众不仅仅是文艺的旁观者,而是手握共创权的创造者。这场社交媒体带来的变革,改写了综艺宣发的战场规则。它要求平台与内容方不再高高在上地单向输出,而是俯下身来,搭建激发共创的舞台。

2.线上链接线下,无法替代的讨论场

小红书在最大化激发「共同命题」、承载用户深度共创方面,拥有其得天独厚的平台基因和难以复制的社区生态。其核心优势,在于汇聚了一群文化消费高度活跃、且在互联网表达上占据先锋地位的新生代观众。

这群用户不仅拥有旺盛的体验欲、分享欲、表达欲,更具备良好的文化素养和审美基础。他们在文艺作品包括综艺的消费和互动中,形成了四种鲜明的社区行为模式:利他型「自来水」,真诚主动地分享、安利心仪内容;紧密同好圈层,在兴趣社区中形成平视交流的「最熟悉的陌生人」关系;推崇「活人感」,强调真实体验、真诚分享;关注创作者并渴望双向互动,更追求共创模式。

正是依托于这群独特用户及其所营造的社区氛围,小红书构建了一个滋养综艺「二次生命」的讨论场,与用户的生活息息相关。

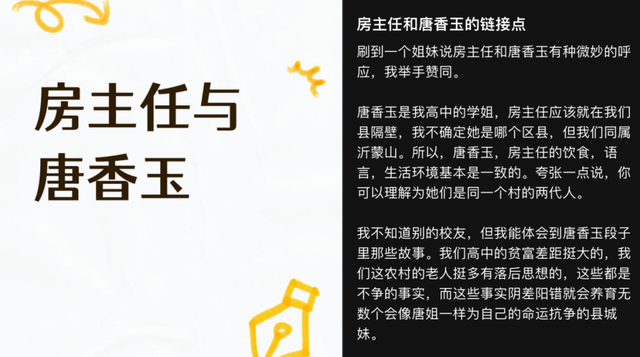

小红书的用户擅长从综艺的表层娱乐中,挖掘出深刻的情感共鸣和普世价值,形成一个意识共鸣场。今年的两档脱口秀喜综播出后,其中女性选手的亮眼表现一直在舆论场被持续讨论。而在小红书,小帕、房主任、嘻哈等几位女性脱口秀下的段子会被逐一拆解,分析其中深意;他们在节目采访中、播客节目里分享的人生故事,也成为社区的热点话题。这些从女性口中讲述的「段子」,激励着更多普通用户来分享自己的故事,从而创造了一个更鲜活更有生命力的讨论场。

这些女性的故事会激励很多普通用户分享他们自己的人生故事,形成一个更有群像感活人感的讨论场。比如有用户就从县城女孩的角度,发布笔记「房主任与唐香玉的链接点」,说作为他们的同乡,很高兴能看到唐香玉火起来,她们的故事会激励更多县城女孩向上生长,获得了将近9000的点赞。

直到现在,比赛已经结束快两个月,小帕的段子仍然会被用户整理出来,感慨「小帕这段话真的能治愈我千千万万次」,并获得了6000多个点赞。在节目结束之后,房主任开始了专场巡演,每一场都有用户更新,这些女性选手接下的商务代言,也会自然而然成为大家关注的对象。

哇唧唧哇出品的综艺《毛雪汪》于去年推出夏日季的时候正式入驻了小红书,本身就是小红书资深用户的马昊,会观察每期节目后小红书讨论的情况。有很多内容发酵超出了观众的预期,比如姜妍分享自己校园霸凌的经验,就在小红书引发了极其广泛的共鸣。马昊发现,小红书用户善于挖掘细节,很多对毛不易、李雪琴的观察,连坐在现场摄影机背后的她都没发现。

同时,节目组也会保持在小红书的高度冲浪,观察社区目前正在讨论什么话题,有哪些关注点。

无论是什么题材的综艺,如果嘉宾本身就在小红书有账号,小红书用户就会自动将这档综艺发展为「养成综艺」。在这里,一起追番的朋友会有极强的陪伴感,因为这里的讨论不是时间线性的,而是多点扩散、持续进化的。

在《心动的信号8》播出期间,小红书官方策划了心动陪看团,每周安排陪看嘉宾进行直播陪看,其中热度最高的是奇闻cp,最高在线人数达到了1.5w。这让小红书化身为「野生观察室」,用户在这里可以看到更多元的观点和表达,也可以表达出自己的立场偏好。而这些「观察室」片段,对于其他用户而言又是新鲜的自媒体素材,既可以截图自己认同的观点发出来盖章「嘴替」,也可以发表不同观点。

「嗑糖」就这样在观点的碰撞中,似乎有发展为一门正经学科的趋势,还给用户带来了丰富的话题来源。

这种陪伴感不仅在同好圈层体现,嘉宾也在这里活跃得像陪用户一起追更的老友。毕竟,在小红书这个重视生活分享,渗透进日常生活多个场域的社区里,大家都是彼此的「互联网人脉」,只要有需求,就会来这里搜索、收藏、点赞、互动。这样的互动场消融了嘉宾与用户之间的壁垒,模糊了荧幕内外的界限,让综艺嘉宾(尤其是素人或具有强生活属性的艺人)真正走进用户的生活圈。

在《喜剧之王单⼝季2》播出期间,选手@临沂房主任 在小红书的涨粉堪称现象级,在节目播出过程中涨粉44万。她第一场出圈的脱口秀片段,在自己的账号上就获得了超7万的点赞。正如庞博所言,大家从她的故事里看到了自己的妈妈,外婆等女性长辈。

房主任在小红书的现象级涨粉

房主任也将小红书作为自己消息第一时间的发布地。在前一阵舆论沸沸扬扬的时候,她直接发布视频「网上说我面相凶,我拿了个特效挡挡脸」,逐条解释了一下大家对她段子以及生活里的质疑。一路追更房主任小红书的用户会发现,房主任发布的内容几乎就是一档陪伴感十足的养成综艺,你能在这里看到她上节目前写的小段子,段子出圈后去与自己的大屏打卡的惊喜与快乐。

在节目播出期间,小红书也成为两档喜综选手们的直播首选地。《喜剧之王单⼝季2》共计20位选⼿在小红书开播,总计开播124场。《脱⼝秀和Ta的朋友们》则有29位选⼿站内开播,总计开播159场。

这些直播内容,还会反向供给到综艺中,成为节目内容的一部分。《脱⼝秀和Ta的朋友们》节目中,鲁豫在点评时援引了选手直播中的信息。

这种强互动的热情,也能从线上迁移至线下。在传统的营销思路中,收官几乎是营销的终点,在这之后,节目会自然而然地在大众视野中慢慢退后。但《一饭封神》在完结之后,小红书开了一场线下收官礼。节目里的热闹,被搬到了线下。

红烧肉、猪扒饭、春卷、莫吉托等出圈菜品,主厨们现场制作,用户可以围观到烹饪的全过程。而一批通过 「线上征集 + 线下抽号」 获得试吃资格的幸运用户,可以亲自感受这些菜品的神奇之处。还有人被拍到的图馋到,立即打车前往看能不能碰运气抢到试吃券。这场线下盛宴,本质上是线上共创热情在物理空间的延续与狂欢。

所有这些看似独立的用户行为与平台动作,共同滋养着一个强大的「共生系统」。在这个系统中,内容价值被深度挖掘,被持续再造,并与用户真实生活深度融合。小红书作为用户生活决策和情感表达的日常阵地,促成了这种深度交融。用户在这里不只是「看」综艺,而是在「用」综艺、「活」在综艺的延伸里。

综艺在这里挣脱了类型与时间的束缚。当节目收官不再是终点,小红书便成了综艺持久生命的主场。