直到今年,央视在“今日推荐名单”里把孙俪的名字和她的新剧《蛮好的人生》高高挂起,我才突然咂摸出味儿来,原来大导演张艺谋当初那句评价,一个字都没说错。

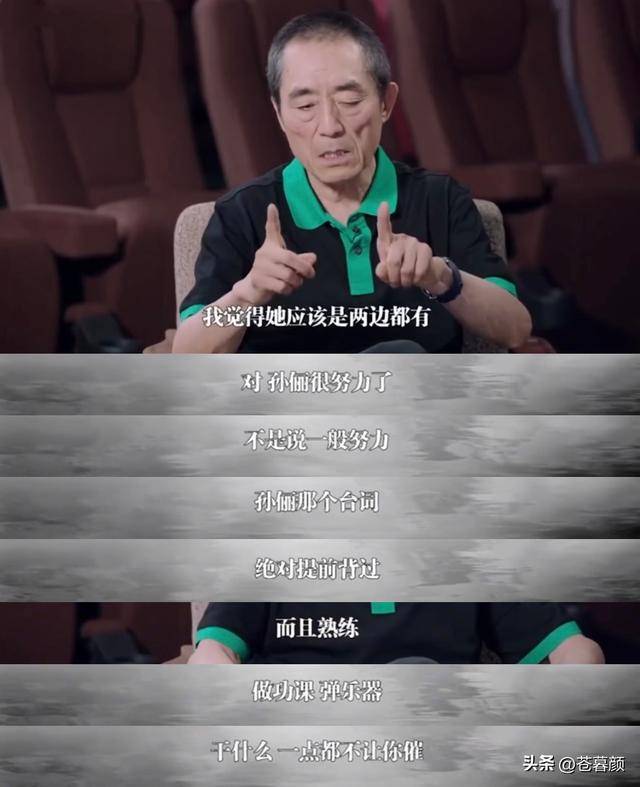

很多人可能忘了,拍《影》的时候,张艺谋对孙俪的评价其实很简单,甚至有些平淡,就两个字:“省心”。

听起来是不是有点像夸一个听话的小学生?但现在回头看,这“省心”二字的背后,藏着孙俪在整个娱乐圈都显得有些“格格不入”的生存法则。

张艺谋所谓的“省心”,根本不是说孙俪听话或者好沟通,而是她有能力在片场周围划下一道无形的“结界”,人一进来,就已经不是孙俪,而是角色本身了。

拍《影》的时候,剧组都知道,她早就把所有人的台词都背得滚瓜烂熟,为了那几场弹琴的戏,她提前一个月开始练习,手指磨出厚厚的茧子。

等到了现场,她不需要导演去催,不需要场务去提醒,因为她已经提前把自己隔绝,沉浸在角色的世界里,这种状态就是她的职业结界。

这个结界不光是心理上的,更是物理上的,当年拍《小姨多鹤》,同事们总能看到一个身影,抱着日语课本在角落里喃喃自语。

她为了演好那个来自日本的女人,连端碗的手势都要对着镜子练上千百遍,那本日语课本,那些重复的动作,就像是她构建结界的“法器”,帮她把“孙俪”这个身份暂时剥离开来。

一旦结界筑成,内部就是情感的极致风暴,在新剧《蛮好的人生》里,她演的胡曼黎发现丈夫出轨,那场戏的处理堪称教科书。

先是砸东西的瞬间爆发,然后是眼神里瞬间涌上的失望、不甘与屈辱,最后一滴眼泪在情绪酝酿到顶点时才缓慢落下,层次分明,精准无比。

这种情感的穿透力,与当年《甄嬛传》里那句“这几年的情与爱,终究是错付了”的绝望一脉相承,那都不是在“演”,而是在结界内,让角色的灵魂真实地哭喊。

也难怪导演汪俊会说,胡曼黎这个角色,非孙俪不可,只有她能演出那个味道,最终连央视的点名推荐,都成了对她这套方法论的最高认可。

如果说工作的结界让她成为一个好演员,那生活的结界则让她能持续地成为一个好演员,刘涛曾半开玩笑地讲过一件事,说跟孙俪约饭局,只能是午饭,而且必须保证下午四点前结束。

这听起来有点夸张,但这“四点钟门禁”,恰恰是孙俪生活结界的象征,它像一道无形的门,清晰地把工作和生活划开,明确宣告了家庭时间的优先权,过了这个点,她就不再是女主角,而是要回家给孩子讲故事的妈妈。

当其他明星在社交平台上拼命营业、维持人设的时候,孙俪的平台却成了她“结界之内”的展示窗,她不聊工作,不发通稿,分享的是自己种的菜、练的书法,还有孩子歪歪扭扭的画。

这在喧嚣的娱乐圈里,简直是一种“反向操作”,她不是在塑造一个完美人设,而是在告诉所有人:这,才是我的生活,我的边界。

当然这种清晰的边界感,也为她带来了争议,最典型的一次,就是《甄嬛传》剧组十三年重聚。在一片其乐融融的怀旧氛围中,孙俪仅仅在结尾短暂露了个面,说了几句场面话就匆匆离场。

网络上立刻炸了锅,指责她“耍大牌”、“不合群”的声音铺天盖地,很多人觉得她红了,就看不起这些老同事了,但了解她的人大概能猜到,她可能只是遵守自己的“四点钟门禁”,赶着回家照顾孩子。

她选择默默承受外界的误解,来换取守护家庭生活的真实回报,要知道,她曾用“农耕心态”来形容自己的工作节奏。

她不追求高产,不追逐热点,而是守护好自己的一亩三分地,耐心等待春种秋收,这种心态正是她抵御行业焦虑、保持内心清醒的智慧。

最有趣的一点是,孙俪的职业结界和生活结界并非完全割裂,反而是相互滋养的,一个生活如此规律、充满烟火气的女人,是如何精准演绎那些人生破碎、命运多舛的角色的?

从《玉观音》里纯粹倔强却命运坎坷的安心,到今年《蛮好的人生》里遭遇丈夫背叛和事业危机的胡曼黎,她饰演的角色大多都经历了人生的剧烈动荡,这与她自己稳定、有序的生活形成了鲜明对比。

也正因如此,音乐人三宝曾批评她“千人一面”,认为她演来演去都是一个样子,缺少变化,但这个批评恰恰点出了问题的核心,外界看到的那个沉稳、低调、甚至有点“无趣”的孙俪,正是她坚固生活结界的产物。

恰恰是因为这个内核足够稳定,她才能安心地在职业结界里,去探索从“安心”的纯粹到“甄嬛”的狠戾,再到“胡曼黎”的坚韧。

她的生活是牢固的地基,而角色就是地基之上形态各异的建筑,地基越稳,建筑才能盖得越高、越奇。

所以《甄嬛传》里的同事孙茜和陶昕然说她的成功是“必然的”,这个“必然”,不单单指她的努力和天赋,更是指她早早地就建立起了这套独特的双重结界系统,这个系统保证了她不会被名利场透支和消耗。

参考资料:

澎湃新闻|《导演汪俊:与孙俪默契合作,还原“蛮好的人生”》

中国青年报|《《蛮好的人生》主演孙俪:塑造在生活泥潭里摸爬滚打的真实灵魂》