前言

杨振宁已经去世了9天,但仍有很多人接受不了中国少了一位顶尖物理学家的事实。

尤其在他追悼会上,不少外界社会人士纷纷自发前来送别,千人送行的画面仍历历在目。

而杨振宁的家人自然而然成了大家关注的对象,其中杨正宁的弟弟杨振汉还在当天留下了珍贵的画面。

因为他在送别杨振宁时回忆往事,竟透露出哥哥曾没完成的遗憾!

我的终点就是我的起点

杨振宁先生的逝世,无疑是中国乃至世界科学界的巨大损失。

消息传出后,他晚年长期工作生活的清华大学,第一时间在他生前所在的科学馆或高等研究院楼栋内设置了缅怀室,供师生和社会公众吊唁。

据媒体报道,在缅怀室开放的七天里,前来悼念的人络绎不绝,每天门口都排着上百米的长队,大家静默有序,只为向这位科学巨匠表达最后的敬意。

这场面,恰恰印证了杨振宁先生生前常说的那句话:我的终点就是我的起点。

他的人生轨迹,仿佛一个完美的圆。

年少时从清华园走出,奔赴世界学术巅峰,晚年时,他毅然放弃国外优渥的条件,回归故土,将生命的最后二十多年时光毫无保留地奉献给了清华。

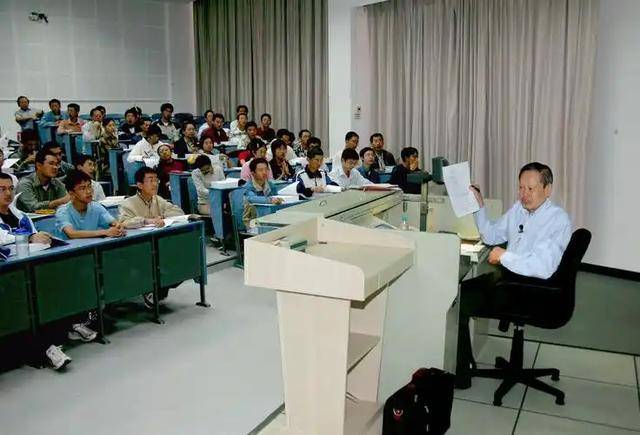

他不仅亲自授课,将深邃的物理思想传授给年轻学子,更是倾尽自己的积蓄和心血,助力创建和发展清华大学高等研究院,将其打造为一座基础科学研究的高地。

他的贡献,早已深深镌刻在清华的历史中,永远不会被忘记。

所以在10月24日,和杨振宁先生遗体告别的日子当天,原本设定好的是上午九点开始。、

但清晨六七点钟,八宝山殡仪馆外就已聚集了大量前来送行的人群。

人们身着素衣,胸前佩戴白花,手中拿着介绍先生生平事迹的册子,安静地排着长队,队伍蜿蜒,一眼望不到头。

大家秩序井然,缓缓步入告别厅,气氛庄重而哀伤。

许多老一辈的科学工作者不禁感慨,上一次见到如此自发、隆重的送别场景,恐怕还要追溯到当年为“两弹元勋”邓稼先先生举行追悼会的时候。

这背后,是国人对真正为国家做出卓越贡献的科学家的崇高礼敬。

当走进告别厅内,布置得简洁而庄重,杨振宁先生的遗像悬挂在正中央,照片上的他目光睿智,笑容温和。

先生安卧在鲜花翠柏丛中,身上覆盖着鲜艳的五星红旗,这代表了国家对其一生贡献的最高肯定和褒奖。

家人送别,场面氛围悲伤

在灵堂的右侧,站立着杨振宁先生的亲属,代表家属答谢前来吊唁的宾客。

站在最前面的,正是先生的妻子翁帆女士,这是自杨振宁先生去世后,翁帆首次公开露面。

她一身黑色素服,臂戴黑纱,胸前的白花格外醒目,连日来的悲伤让她面容憔悴,双眼红肿,需要亲友在一旁稍稍搀扶,强忍悲痛的神情让见者无不动容。

紧随其后的是杨振宁先生的女儿杨又礼,据了解,她是一名非常优秀的医生,继承了父亲严谨认真的品格。

站在家属列第五位的,是杨振宁的次子杨光宇。

他拥有化学博士学位,并曾执教于大学讲堂,此后,他的职业轨迹发生转变,从基础科研转向企业管理,并长期在华尔街的金融领域深耕。

再往后,是一些较为年轻的面孔,推测是杨家的孙辈后人。

在家属队伍中,细心的人发现站在第三位的是一位熟悉的身影,她便是杨振宁先生弟弟杨振汉的妻子谭茀芸女士。

谭茀芸夫妇常年居住在上海,但与杨振宁先生一家关系密切,时常相聚。

但看到谭茀芸,不少人心生疑惑:在这送别兄长的最后时刻,感情深厚的弟弟杨振汉先生为何没有出现在家属行列中?

这个疑问,在10月25日清华大学官方发布的一条缅怀视频中得到了解答。

原来,杨振汉先生当天不仅来了,还早早到了现场。

只是他毕竟已是93岁高龄的老人,身体机能无法支撑长时间站立完成整个答礼流程。

因此,他选择在休息室休息,通过镜头表达了对兄长的追思。

弟弟透露出哥哥遗憾

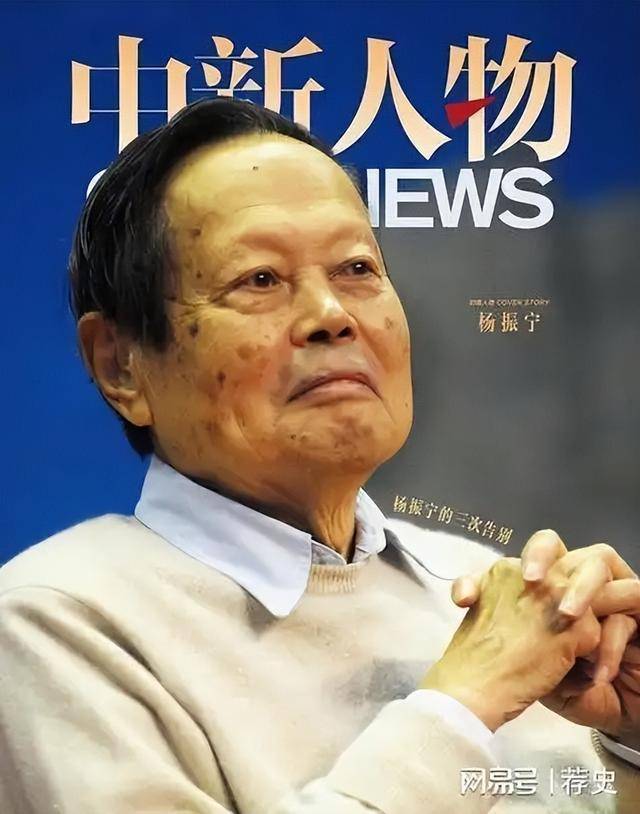

视频中的杨振汉先生,戴着眼镜,满头银发,胸口同样佩戴着白花,与几年前公开露面时相比,他显得苍老、清瘦了许多,但精神看起来尚可,言语清晰。

回忆起兄长,他充满了感情,他提到,大约在十年前,他曾在哥哥清华园的住所“归根居”里住了八天,兄弟俩难得相聚,进行了多次深入的长谈。

杨振汉先生回忆道,那次交谈中,哥哥对他讲了很多心里话。

最让他印象深刻的是,哥哥再次谈到了1971年首次回到新中国访问时的感受。

那次回国,祖国蓬勃发展的景象给杨振宁带来了极大的震撼,让他看到了民族复兴的曙光。

正是基于这种激动的心情,他后来编纂了《曙光集》一书,哥哥当时对他说,中国是真正看到曙光了。

说到这里,杨振汉先生透露了杨振宁的一个深深遗憾。

哥哥曾对他说:“我现在年纪大了,精力不济,已经没有能力再去写一本书了,但我心里一直盼望着,将来会有更多的人,接着这个主题,去写更多书,记录下我们国家更加辉煌的发展和变化。

这表明,杨振宁先生晚年虽身不能至,却心向往之,始终期盼着有人能续写中国走向繁荣富强的壮丽篇章,这份赤子之心,令人感佩。

而这份对祖国的热爱,杨振宁的妻子翁帆最为深知,因为杨振宁还曾交代过她一个任务:如果哪天看见“天大亮”,一定要先告诉杨振宁。

看的出来,杨振宁对祖国的爱多么纯粹,这点多位学界泰斗和亲密同事都有证明。

中国科学院院士于渌表示,杨先生的学问和人品令他敬仰,他会继承和学习杨先生的爱国情怀,竭尽所能报效国家。

清华大学朱邦芬教授动情地说,先生的离去让学界少了一位睿智的大师,是清华乃至全国的重大损失。

与他相识超过五十年的北京大学甘子钊教授评价道,杨振宁的一生是“热爱科学、热爱祖国的一生”。

作为杨先生亲自指导的最后一位博士生,清华大学高等研究院的翟荟教授则认为,恩师是一位“纯粹的科学家和坚定的爱国者”。

从这些肯定中看的出来,虽然杨振宁已经去世,但他留下的贡献和精神将会一直被传送下来,所以他这一生也不算遗憾。

结语

杨振宁先生走了,他带走了物理学的一个时代,也带走了那份希望亲笔记录祖国“天大亮”的遗憾。

然而,他留下的科学遗产、育人精神以及那份深沉的家国情怀,已成为一座不朽的丰碑。

弟弟杨振汉的追忆,让我们看到了这位科学巨匠更加丰满和亲切的一面。

正如他所期望的那样,中国的曙光已然普照,而后来者必将沿着他指引的方向,继续书写中华民族更加灿烂的明天。杨振宁先生,千古!