1905电影网专稿近日,演员跨界执导的电影首作引发广泛热议,这部承载着导演私人成长记忆的作品,凭借细腻的情感表达、独特的影像风格与深刻的现实关怀。

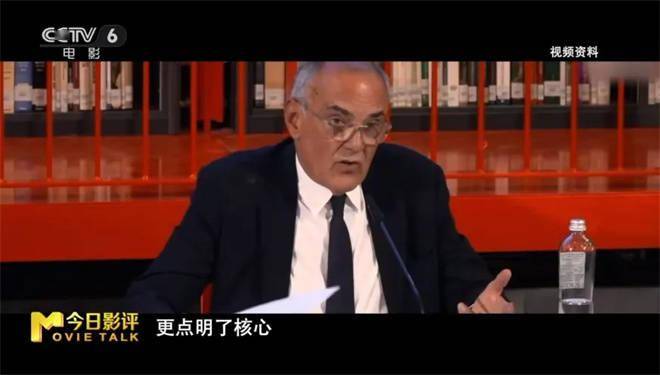

《女孩》不仅收获了观众的热泪与共鸣,更得到了威尼斯电影节艺术总监阿尔贝托·巴贝拉的高度评价,被赞为继承了等人开创的中国台湾电影传统。

本期节目邀请到影评人闵思嘉,围绕影片展开深度解析,带领观众走进这部作品背后的创伤叙事、影像传承与女性力量。

《女孩》的动人之处,首先在于其毫不避讳的真实与真诚。影片聚焦于女主角林小丽在充满家庭暴力与情感缺失的家庭环境中的成长历程,而这一系列令人心碎的情节,大多源自舒淇本人的亲身经历。

舒淇出生于经济拮据的家庭,父亲酗酒且脾气暴躁,母亲年仅十八岁便生下了她——正如舒淇自己所言,母亲在尚未懂得如何成为母亲时,就已被迫承担起母亲的责任。这种"女孩期便过早长大"的困境,不仅体现在母亲身上,更深深烙印在舒淇的成长轨迹中。

她在幼儿园时期就需要早起为全家人准备早饭,而这一细节被真实复刻在影片里,小丽放学回家后忙碌于厨房,却还要遭受妹妹的嫌弃,这一幕让无数观众看到了那个"没有被真正当成女孩对待"的童年舒淇。

影片对家庭暴力的呈现方式,彰显了女性创作者的独特自觉与人文关怀。不同于以往部分作品中直接、残酷的暴力镜头,舒淇选择了“挪开视角”的叙事策略,并对此表达自己的感想。

“暴力这个事情,是一个很黑的阴暗面,我以为我好了。

可是你再看到的时候,你还是会受伤的。

碰它的时候,它这个伤口还是在的。”

闵思嘉在节目中指出,这种处理方式源于女性创作者的共情与克制——作为曾经经受暴力伤害的人,舒淇不愿让观众再次直面赤裸裸的伤害,却通过更具张力的叙事手法,让暴力带来的恐惧与痛苦直抵人心。

影片中诸多直戳人心的瞬间,构成了这部作品最动人的情感内核。在闵思嘉看来,有三个场景尤为令人难忘。第一个场景中,向来懂事、从不给父母提要求的小丽,两次向母亲发出恳切的请求:“妈,你跟他离婚好不好”“妈,我们一起走好不好”。

这两句简单的话语,不仅是小丽对逃离痛苦环境的渴望,更是她对母亲的共情与求救——她深知母亲同样深陷在这段不幸的婚姻中,却最终未能得到母亲的回应,这份无助与失望让无数观众泪目。

第二个场景充满了隐喻与宿命感。小丽偶然发现一处灌木丛,通过树洞看到了一个幻想中的画面:少女时期的母亲坐在冰摊前吃冰,外婆悄悄往她兜里塞了一样东西,而这正是外婆即将离开家庭的时刻。

闵思嘉解析道,这个场景既是预言,也是交接,更是一种命运的轮回,它悄然预示了日后小丽的母亲会将她赶出家庭的结局,让观众在感伤中看到了代际传递的创伤循环,也体会到了女性在特定社会环境中的身不由己。

第三个场景则将暴力带来的恐惧渲染到极致。醉酒的父亲回家后,小丽慌忙躲进衣柜,巨大的手掌阴影拍在衣柜门上,镜头穿插着蜘蛛捕食的蒙太奇。

闵思嘉表示,这个场景无需过多直白的暴力呈现,却通过环境氛围的营造与象征手法的运用,让观众深刻感受到小丽所承受的痛苦与恐惧。

而这也是舒淇的真实感受。

“我有密室恐惧症。

可能就是因为我小时候,

常常躲在衣柜里头。

我有时候搭电梯我会害怕,

晚上我会害怕,

高楼我会害怕。

其实我常常都是生活在一个恐惧里头”

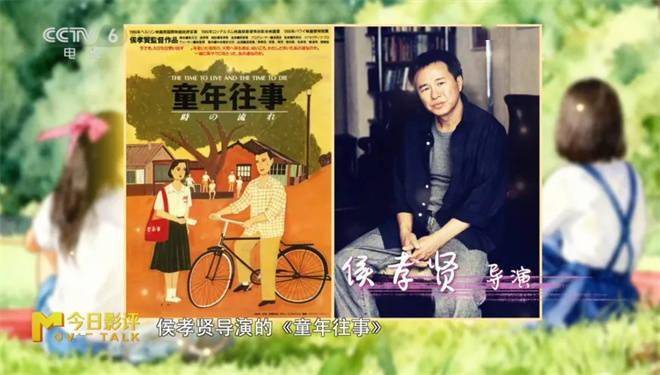

作为舒淇的导演处女作,《女孩》在影像风格上展现出了对中国台湾电影传统的继承与创新,其电影基因与侯孝贤导演的作品一脉相承。

闵思嘉在节目中分析道,舒淇大量运用长镜头,在自然光线与自然空间中拍摄小丽的日常生活起居,这种长镜头的流动性恰好与叙事中的"锁闭性"形成鲜明对比,而长镜头的持续感则暗示了她难以逃离的困境,让观众感受到人物被束缚的生存状态。

舒淇在采访中曾提及,创作《女孩》时参考了侯孝贤导演的《童年往事》,这种借鉴在特写镜头的运用上尤为明显。

《女孩》中为数不多的特写镜头,大多聚焦于小丽所经受的暴力瞬间,而《童年往事》中侯孝贤在拍摄外婆去世的场景时,也使用了少见的特写镜头。

闵思嘉认为,这种将镜头聚焦于具体事件与人物面部的处理方式,是导演在庞大的时代背景下,想要着重强调的个体命运与情感体验,让观众在宏大叙事之外,感受到个体生命的重量。

影片中诸多细节更是暗藏着舒淇与侯孝贤导演的渊源与电影事业的传承。开头部分,两个女孩走在曼波桥上的场景,不禁让人联想到舒淇与侯孝贤合作的第一部影片《千禧曼波》的开头——那是舒淇演员生涯的重要转折点。

而如今这一场景被复刻在《女孩》中,恰好成为她从演员转型为导演的标志性符号,两个节点的重合让观众感受到了电影艺术的奇妙传承。

此外,小丽看到妹妹包里飞出一只红气球的场景,也让人想起侯孝贤导演的《红气球的旅行》,这种微妙的呼应展现了创作者之间的精神共鸣与艺术延续。

侯孝贤导演对舒淇的影响不仅体现在艺术风格上,更在于创作理念的启迪。早在2009年、2010年,侯孝贤就曾鼓励舒淇:“可以自己写自己的故事,拍电影没有那么多框框,想要拍、想要做,那是最主要的动力”。

正是这份鼓励,让舒淇敢于直面自己的创伤记忆,将个人成长经历转化为电影创作的素材。在釜山电影节上,舒淇凭借《女孩》斩获最佳导演奖杯,领奖时她温柔寄语:"想跟所有心里有伤、受伤的女孩们说,希望你们可以勇敢地走出你们美好的未来"。

如今,越来越多的女性创作者涌入影坛,她们以独特的视角讲述女性故事,传递女性声音。在被问及"未来的女性创作者应如何讲述,才能让她们的故事真正被看见"时,闵思嘉给出了两点建议。

首先,女孩们要勇敢地"讲出来"——无论故事的题材与形式如何,只有发出自己的声音,才能被世界听到。正如舒淇的《女孩》,正是因为她敢于直面自己的创伤,真诚地分享个人经历,才引发了广泛的情感共鸣。

其次,闵思嘉引用戴锦华老师的观点指出,新导演的第一部作品往往能打动人心,因为它通常源自导演自身的生命体验、美学积累与生活经验,就像《女孩》一样饱含真情实感;但第二部作品才真正考验导演的创作能力——在耗尽个人经验后,如何去讲述更广阔的世界,展现更多人的命运体验,是女性创作者需要持续探索的方向。

舒淇从演员到导演的转型,不仅是个人职业生涯的突破,更是女性创作者在影坛中不断成长的缩影。相信在未来,会有更多像舒淇一样的女性创作者,勇敢地拿起摄像机,讲述属于女性的故事,让更多人的声音被听见,让更多人的命运被看见。