搜狐娱乐专稿(李小狼/文)今年的东京国际电影节,以一种出乎所有人意料的方式,成为舆论焦点。

这场风暴始于一条模糊微博,发酵于数张无从考证的截图。随着疑似郝蕾朋友圈的流传,辛芷蕾的威尼斯影后也陷入了争议。

在各种质疑、争吵与回应套娃中,看起来光鲜的电影名利场只剩下一地鸡毛。

搜狐娱乐和电影国际销售、文学策划等业内人士聊了聊,关于撕奖、运作,以及文艺电影的现在与未来。

01 混战

这是一场充斥着真假信息、阴谋论与情绪宣泄的舆论混战。

今年的东京国际电影节本来不温不火,直到白百何发出那条指向不明的微博。

张律导演,白百何、王传君、刘丹领衔主演的《春树》入围了本届东京国际电影节的主竞赛单元。据映后评论,这是一部以女主为核心的电影,片名“春树”即白百何所饰角色。

不久,一张来源不明的微信聊天框截图在网上疯传。截图指出,“沪圈要求文宴把东京男主给王传君,否则日后不给她投资电影”、“白百何觉得不公平”。

尽管截图上的指控无法核实真实性,但这种看起来很内部的说法被很多网友买账。

《春树》目前只在东京国际电影公开放映过,截图流传后,无数网友冲去电影豆瓣短评区,留下情绪化的一星。

临近电影节颁奖,又诞生了一则新说法——“某女评委联合两人推出某位男演员……(由朝日新闻工作人员提供)”。

两条来源不明的说法似乎指向了同一个推论——本届演员奖归属是被操控的、不公平的。

直到演员奖真正颁出——王传君确实获得了最佳男演员奖,但最佳女演员并非流传中的“修女”,而是由福地桃子、河濑直美共同获得——两人主演了来自日本本土的《恒星的另一边》。

女演员奖的归属,至少证明了此前广为流传的、言之凿凿的说法并不准确。但在王传君获奖的评论区,略带讽刺的留言占大多数。

上台领奖时,王传君感谢了同剧组的两位女演员,这一感谢被不少网友解读成“得了便宜还卖乖”。王传君拿奖时没有笑,也成了一道阅读理解大题。

颁奖结束后,评委文宴很快接受了新浪娱乐的采访,她否认了此前流传的说法。即便如此,也没能平息奖项归属的争议,直到白百何再发长微博。

这次回应似乎才真正把焦点从奖项争议转移到了剧组内部矛盾。

一波未平,一波又起。

《日掛中天》上映首日,一张疑似郝蕾朋友圈的截图在网上流传。截图中,她从戛纳“炮轰”到了东京。这次没等各种猜测发酵,“扯头发的女演员”辛芷蕾很快通过微博回应了。

虽说舆论来得快也去得快,但在一次次闹剧背后,电影节奖项的公信力与含金量问题,被摆上台面。

02 撕奖?

接二连三的猜测、质疑和回应中,“撕奖”与“运作”被反复提及。

虽然都与奖项有关,但两者的指向性并不同。很多网友会混淆两者的定义,在辛芷蕾发博回应“运作影后”的质疑后,有网友甚至表示“赵涛里外不是人,帮你忙撕奖了结果现在说没运作了”。

“撕奖”本是中性词汇,它更书面的说法是“争取”——评委们为自己喜欢的电影、导演和演员争取奖项。

曾有媒体报道,张艺谋担任评审团主席的第64届威尼斯国际电影节,关于金狮奖的归属,评委们整整讨论了7个小时,最终由李安的《色·戒》获得。

“在电影节最终评选的环节,每个人一定是据理力争的。这些个主意都很大的评委们,肯定会非常为自己喜欢的影片去说话。”从事电影国际销售工作的米洛告诉搜狐娱乐,“不管怎么样,赵涛为辛芷蕾说话,她最终也一定是要说服其他人的。事实证明其他评委也认可影后颁发给辛芷蕾。”

文学策划小影觉得,“撕奖”背后还包含了“文化翻译”的工作。

“就像赵涛当时说,她得给其他评委解释电影里中国的文化社会背景,因为很多评委是外国人,看不懂。我们看一些外国电影时,也需要知道一些文化、时代背景。”小影说。

这种争取与说服,几乎是电影节评奖的常态。

今年的戛纳电影节,主竞赛单元评审团主席朱丽叶·比诺什公开表示《狂野时代》的特别奖为今年特设,并且是她争取到的,她询问了评审团的意见,大家一致同意。

“特设奖”和“双黄蛋”都是常见的奖项博弈结果。

除了《狂野时代》,去年戛纳电影节也给场刊评分最高的《神圣无花果之行》颁发了特别奖。

1993年的柏林国际电影节,金熊奖由两部华语片获得——谢飞导演的《香魂女》和李安导演的《喜宴》。据媒体报道,这是当届评审团主席张艺谋的提议,两部电影获得了相同票数,本应重新投票,但他提出可以颁发“双黄蛋”。

米洛也曾担任过某些小体量电影节的评委,她回忆评奖过程:“大家首先会问一下主办方,你需要搞清楚主办方设置奖项的目的,为了鼓励新人,还是为了表彰电影的某个方面。”

评审团成员不同,评奖的方式也各不相同。

“有时候我们会打分,进行高分和低分的排除;有时候会提名,比如每个评委提名自己最喜欢的三部影片,再针对三部影片,进行筛选和辩论。”米洛告诉搜狐娱乐。

“没有办法决出高下的时候,就要自己为喜欢的影片辩论了。有时候你需要用非常真诚的讲述去打动其他评委。有时候可能有评委也喜欢这部影片,但TA觉得另一部更值得这个奖,那怎么把这个意见相同的评委拉到你的阵营来。其实也是人和人之间互相沟通和说服的过程。”

当讨论陷入僵局时,“双黄蛋”或“特设奖”就发挥了作用。米洛提到,“有时候我们还会问组委会,说实在没有办法决定了,是不是能够增加一个评委会特别提及,等于是增加一个小奖,把我们很喜欢的影片纳入到颁奖范围里。”

电影节语境下的“撕奖”,本质上是一场专业较量,评委们基于各自的审美和判断,在讨论中博弈,在博弈中妥协,在妥协中达成共识。

03 运作?

比起明明白白的“撕奖”,“运作”一词似乎更具“黑箱操作”气质。

经常带着电影参加国际电影节的米洛告诉搜狐娱乐,“从行业角度说,大型电影节的评奖,一定是公开、公正、公平的,不存在给钱就能得奖的关系。”

在小影看来,“运作”一词也是中性词汇,更耳熟的说法是“公关”。

“奥斯卡不也运作吗?《寄生虫》当时公关费花了很多钱。公关不是说跟别人打个电话,我给你五千万,你给我买个奖,不是这个意思,是宣传,是营销。”小影说。

“电影圈肯定是利益群体,大家互相关联,形成非常复杂的网络。就好比拿了奥斯卡,一定也是公关公司砸钱,让电影曝光率更大,背后有资金运作的逻辑。”米洛补充道。

无数奥斯卡获奖逸闻都印证了公关策略的行之有效。

回到小评审团制度的电影节语境——电影节战线并不长,一般在一到两周,评委们需要集中看完入围影片。米洛告诉搜狐娱乐:“虽然销售公司可以做广告,让电影触达很多观众,但(奖)是评委根据自己看完影片的反应选出来的,中间没有什么所谓的金钱交易环节。”

米洛经常带着电影参加国际电影节,她坦言,“我们不会跟评委会介入联系,这个东西你没有能力去弄,中间是没有渠道的。”

一般大型电影节对评委的要求更严格,“比如在评奖过程中,不能跟第三方接触,也不能擅自接受媒体采访,因为采访中可能会透露出你的喜好和偏向。”

根据经验,很多电影节还会要求评委们对具体评奖细节和过程保密。

(本届东京国际电影节主竞赛单元评委)

(本届东京国际电影节主竞赛单元评委)

但无法否认的是,电影圈确实存在错综复杂的人际网络。从电影节来看,这种复杂性早在选片阶段就已经彰显。

“新片入围电影节,质量是非常重要的因素,但不是唯一的决定性因素。”米洛告诉搜狐娱乐,“真的挺看命的,有点玄学的成分。”

米洛提到,一部新片报名电影节后,影片最终被谁看到,都可能影响入围结果。

“我们投递电影节,赶早不赶晚,因为电影节刚刚开放时,他们(选片人)的工作节奏不是那么快,片子还没那么多,相对来说有更多时间和闲心去好好看一部影片。”米洛透露,她交流过的选片人,没人会从头到尾把所有的电影看完。

米洛曾在后台观测过投递数据,“比如递出去10个(影片)链接,有10个人观看,但都是看到前20分钟就走了,或者看到前40分钟就关掉了。”

“递给哪个选片人,也会导致非常不同的结果。有时递给一个不是很吃你们这套的选片人,他看完就不会重点推荐。”

在这种环境下,维护和选片人的关系就显得格外重要。

“我们会比较定期地给大大小小的电影节选片人推片子,哪些片子是值得他们关注的。有时他正好聊起最近看过的很喜欢的电影,你就会大概知道他的偏好。如果你跟某个选片人的关系比较好,首先他肯定愿意坐下来好好看你的片子,虽然不代表一定会入围,但能保证有很好的沟通。”米洛告诉搜狐娱乐。

在电影节的世界,评奖环节尚能依靠相对独立的机制保持纯粹,但同时,它作为行业重要交汇点,依然难以脱离复杂人际网络的底色。

二者并存,或许才是这个行业最真实的样貌。

04 还重要吗?

热搜上满城风雨,票房上风平浪静。

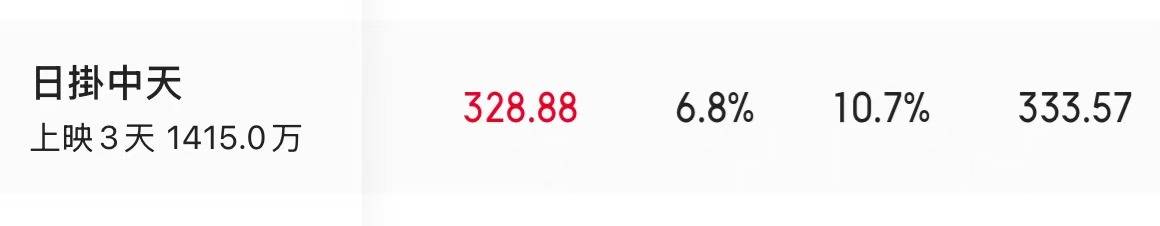

截至发稿,拿下威尼斯最佳女演员奖的《日掛中天》,豆瓣7.3分,票房1431万,观影人次33.9万,预测总票房2392万。

2个月前,张律导演、白百何主演的《罗目的黄昏》在釜山国际电影节上拿到最佳影片奖。获奖不久后,张律在平遥大师班上透露,电影的“宣发还没人接”。

2014年,《白日焰火》拿到柏林金熊奖和最佳男演员奖,这样一部艺术电影,彼时的票房尚能达到1.04亿;2015年,《刺客聂隐娘》拿到戛纳最佳导演奖,最终票房6108.6万。

现在已是完全不同的市场环境。在难以反哺票房的情况下,电影节的奖项还有多重要吗?

米洛看到东京电影节相关争议后,和同事开玩笑说:“东京电影节可能也没想到,有一天能在国内关注度这么高。其实,东京电影节,它真的不是那么重要。”

“电影节的奖没有大家想象得那么重要。除了戛纳那些含金量极高的,会导致后续发行结果有很大差别,欧洲三大拿奖对发行也有促进作用。其他甚至像东京电影节,对发行都没有任何实际效果。”

米洛特别提到,电影节中ABCD类的划分并不能作为含金量标准。“A类其实不是一定好于B类,B类也不一定好于C类。所谓ABCD,只是对不同类型的电影节做归类划分,它们之间其实没有可比性。”

所以即便东京国际电影节是A类,但也不代表其含金量有多高。

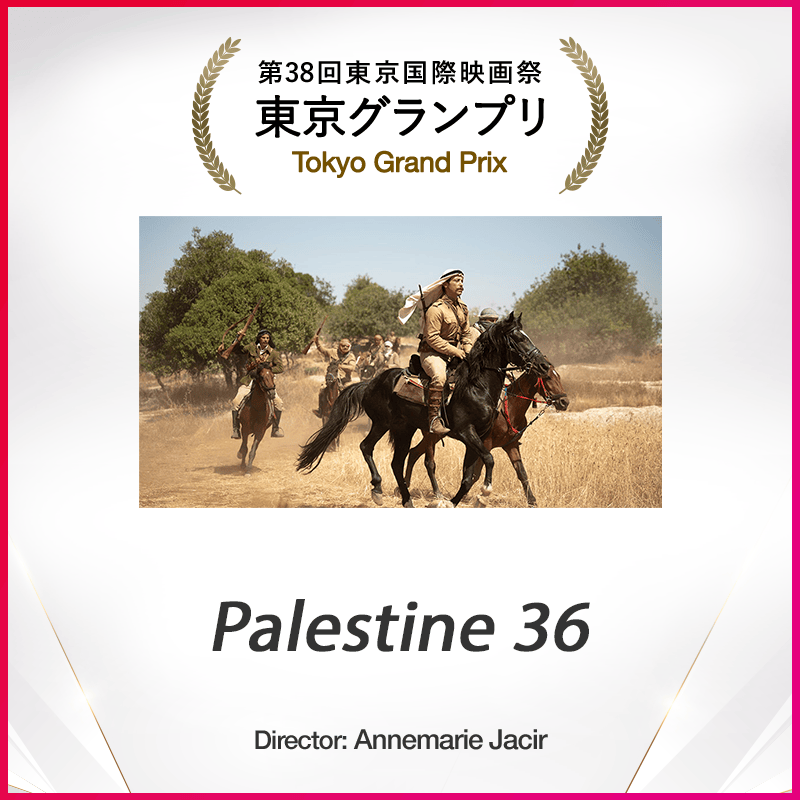

(本届东京电影节最佳影片)

(本届东京电影节最佳影片)

或许可以说,不是奖项没用了,而是更看重含金量了。

小影也同意这种看法,“我觉得片方会重视更好的奖项,普通奖项就没什么用了。欧洲三大也得是主竞赛,而不是次级单元,就是物以稀为贵。”

相比起市场与票房,奖项反哺的更多是获奖者本人。

对于创作者来说,在国际电影节获奖会增加其履历,方便继续入围,如拿到戛纳特别奖的毕赣。

奖项也能相应地提升咖位和片酬。小影告诉搜狐娱乐,“编剧如果拿到白玉兰提名,不管之前作品资历,都是20万一集起步。演员也一样,拿了奖之后你的筹码是增加的。”

小影还透露,一位曾经提名过华语重要制作奖项的录音师,在2021年已经百万起步,“普通录音师可能就50万,好一点的100多万,但那种只要提名过的,直接100万以上。”

然而,更残酷的问题是,在如今的市场环境下,“为履历镀金”的文艺片,越来越难开机了。

“很多文艺片导演,拍了两部长片,第三部还要去创投,找投资很难的。拍商业片如果赔钱了,下一部戏很难开。”

“而且现在国内99%的公司不会扶持新导演,不找那种没拍过长片的导演,你可以自己拍一部没有人看过、没有上映的长片,但不能完全没有长片经验。”小影感叹,“现在和《爱情神话》那时候,已经完全是两个市场了。”

“现在文艺片想开起来,需求在演员那儿。演员说现在想演个艺术片,要转型,TA们就会去联系那些导演。”小影透露。

这催生了一套新的规则。

“让艺人签合同是非常难的一件事,片方和艺人中间隔着团队,沟通困难。经纪人的任务是为艺人争取最大利益,TA们不会看剧本完成度、艺术性,大多看人设。”小影告诉搜狐娱乐,“有时候导演、片方为了能匹配艺人团队的需求,会把话说得特别大,就是我这个东西可以让你进国际电影节,或者让你拿奖。”

小影透露,某入围过A类国际电影节的影片,曾直接把“戛纳首映”写到项目书中;还有一位新人导演,凭借戛纳履历拿到1千万投资,但其新片最终没有入围戛纳。

“有些艺人团队,(选文艺片)就是为了奖项,得失心非常重,最后愈演愈烈,变得非常功利。”小影不留情面地指出,“我觉得可能比演拿片酬的商业片还要功利。”

曾经承载着艺术理想的电影节,如今更像是一面镜子,清晰地照出国产电影在商业、艺术与个人野心之间的复杂博弈。

所谓一地鸡毛。

(文中米洛、小影为化名。)