搜狐娱乐专稿(木子/文)

近日有消息称,《剑来》《十日终焉》《火旺》《间客》《三体》《异人之下》等多个热门IP都计划以季播剧模式进行开发,并且有望试行全新的管理机制,引发广泛关注。

季播剧模式常见于欧美剧集,通常以年度为单位划分播出季,每季包含十几到二十几集,会在固定时间每周更新一至两集,播出节奏持续而稳定。

相比之下,国产剧更倾向于拍完全集后一次性播出,即便再有续集开发计划,也往往因缺乏长期内容规划、主创阵容变动、制作资金不足等问题,导致播出节奏不够稳定、续作质量参差不齐。

当前行业对季播剧的积极布局,无疑是对国产剧系列化开发的进一步探索与实践,若能真正走通,或将有效刺激增长乏力的剧集市场。

01季播剧“风起”

众所周知,长剧行业正面临着增长乏力的困境,尤其是在短视频与微短剧的双重冲击下,观众注意力持续分散,大量项目的关注度和回报率远低于市场预期。

在此背景下,季播剧作为一种具备长线运营价值的制播模式,确实值得行业积极布局,而这首先离不开主管部门的明确支持。

影视策划苏苏表示,“去年底就有长视频平台试图实行集数变革,一刀切地要发展精品短剧集,也提出要对头部大项目做分季策划。但由于平台自己都没有统一意见,实际推进的并不顺利,后续也逐渐变成不了了之的状态。”

她认为,“最近‘广电21条’中有关鼓励季播剧发展的新规,才算真正给行业指出了一个更标准、可行的发展方向。”

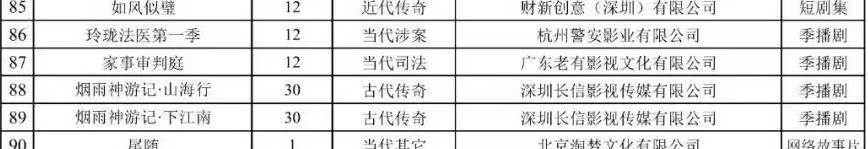

也是从8月起,电视剧拍摄制作备案公示中首次单列季播剧类别,《大唐迷雾第一季》《吴邪私家笔记2》《玲珑法医第一季》《烟雨神游记》等通过备案的项目皆属此类。

注:截取自《2025年9月全国拍摄制作电视剧(网络)备案公示剧目》

注:截取自《2025年9月全国拍摄制作电视剧(网络)备案公示剧目》

同时,如上所述,网传《剑来》《十日终焉》《火旺》《间客》《三体》《异人之下》等热门IP也在计划以季播剧形式进行开发,并且有望试行全新的管理机制。

可见,平台与片方也对季播剧投注了高期待,大家一致态度积极、行动迅速。

从长远发展的理想视角来看,推行季播模式确实有助于长剧行业的健康升级。

苏苏觉得,“季播剧的一大好处正是既能保持长剧的内容优势,又有希望化解长剧的一些制作短板。”

如她所言,相比近年发展得如火如荼的微短剧,长剧的核心竞争力在于内容的深度与广度,能够承载宏大主题、复杂叙事与顶级视效,但其制作也受制于投资成本高、回款周期长、内容时效性弱等短板。

但季播模式能为平台和片方“节省预算,降低试错成本”。

编剧阿紫表示,“比如网传要做季播剧的这些热门IP,原作体量巨大、后期极其烧钱,一次性投入大量资金完成全部制作,无异于一场输不起的豪赌,将项目拆分为季播模式,显然是更为稳妥的策略。”

不同于国产剧习惯“火了再拍续集”的模式,既然平台和片方决定要做季播剧,那么一开始就会规划好要拍多少季进行“连载”,大纲、人物和核心团队都会提前锁定,尽量避免后续衔接不上。

加之广电新规打算对季播剧试行的管理机制,也有望进一步缩短这类项目的制播周期,既可以保证内容新鲜度,也能加速资金回笼的速度。

具体操作上,季播剧通常可采用两种模式,一是“一次性拍摄、分季播出”,有利于控制总成本;二是“分季拍摄、分季播出”,灵活度更高。但无论哪种,都能依据前期播出后的观众反馈,及时优化接下来的内容方向。

值得注意的是,尽管季播剧筹备时就会按多季规划,但平台与片方应当不会盲目推进所有项目,大概率仍然是要根据市场反馈随时进行调整。

苏苏表示,“对于平台和片方来说,季播不仅是一种内容策略,更是一种经营策略,若首季反响不佳,可及时止损;若表现良好,则可延续IP热度,形成持续的变现能力。”

如此一来,其实对创作者的要求反而更高了,这等于是在倒逼主创团队必须把“第一季”做好,用真本事留住观众。

02价值何在

与此同时,季播剧在IP的长线运营与价值积累上也展现出独特优势。

以播至第三季的《唐朝诡事录》为例,该剧最初既无流量演员加持,IP知名度也有限,却凭借扎实的内容从第一季成功“逆袭”,逐步建立起稳定的观众基本盘。

随着第二季、第三季的陆续播出,这一IP已明显形成固定的剧迷圈层,也证明着季播模式在培养用户黏性上的价值。

可以说,若能持续维持内容水准,季播剧不仅可以巩固既有观众,还有望进一步扩大受众范围,从而提升项目的商业确定性与回报空间。

在此基础上,平台与片方也有机会围绕成熟IP进行周边衍生开发,获得多元化、长线化的商业回报。

当然,并非所有题材都天然适配季播模式。

苏苏认为,“从国内外经验来看,单元探案、生活流喜剧这类易于持续注入新内容的题材,往往更适合进行多季开发。此外,那些世界观宏大、故事体量充足的长篇作品,也具备被拆分为多季的文本基础。”

目前来看,最近这批要尝试季播开发的热门IP都是题材新颖、影视化难度较高的类型,如无限流冒险、硬科幻、玄幻等。

单元探案类因其结构优势和受众基础也很受关注,后续应当不缺季播开发的项目;但生活流喜剧因爆款稀缺,行业的创作热情可能暂时有限。

阿紫表示,“特别是像《十日终焉》《火旺》这类无限流冒险作品,在国产剧中仍属‘新鲜领域’,观众对它们的认知还比较模糊,需要优质作品开拓市场。”

事实上,随着过去易于进行影视化改编的言情类网文被大量消耗,行业不得不转向更具挑战性的“硬骨头”,即包括无限流冒险在内的蓝海题材。

“这类创新内容的开发,不仅有望推动国产剧在叙事与视觉上的升级迭代,也有机会改善当前同质化严重的内容创作生态。”

此外,无限流冒险、硬科幻、玄幻等作为“全球通行”的重点题材,本身具备跨越文化隔阂

的潜力,也折射出国产剧进一步对接国际市场的雄心。

在苏苏看来,“通过季播模式培育具有国际影响力的IP,也有望推动中国故事更好地走向世界。”

03挑战重重

虽然季播模式被寄予厚望,但想在国内落地与成熟,仍面临从制作机制到市场接受度的诸多挑战。

苏苏认为,“主创团队的稳定性,是决定系列化开发能否持续的首要前提。”

同样以《唐朝诡事录》为例,该系列能够实现连贯的多季开发,很大程度上得益于“郭家班”这一固定制作班底的支撑。选用非流量演员的策略,也有效规避了因明星档期和片酬波动所带来的不确定性。

无独有偶,此前称得上季播剧的国产剧里,《乡村爱情》系列也是极为罕见的成功作品,它能延续至第十七季更是离不开“赵家班”团队的维系。

“在当前的行业环境下,如果主创之间缺乏深度绑定的合作关系,即便有合同约束,也难以完全抵御各种变数。能否实现原班人马的回归,始终是系列化开发中最大的不确定性之一,但这恰恰又是对应受众最为看重的要素。”

而即便原班人马得以回归,能否持续输出高品质内容又是另一重严峻考验。

此前,《欢乐颂》系列在第三至五季也明确表示过要做成真正的季播剧,片方甚至采取一次性拍摄完成三季的策略以确保主创、剧情与播出周期的连贯性。但这一努力未能阻止作品在热度和口碑上的持续下滑,编剧和导演的能力问题显然难辞其咎。

事实上,像魏风华(《唐朝诡事录》)、王倦(《庆余年》《大宋少年志》)、许宏宇(《异人之下》)等能够稳定产出优质内容的创作者显然非常关键,但他们也是行业内极度稀缺的人才资源。

苏苏补充,“一旦这类核心创作者的档期饱和,季播剧的开发也极易陷入停滞,理想的一年更新一季的周期也就难以维持。”

此外,观众的观看习惯与现有创作环境也不一定能与季播模式完全适配。

阿紫表示,“国内观众的观剧习惯已相对固化,普遍倾向于一次性追完一部剧全集,如果排播周期拉长,还可能会导致观众流失。如果转向每年更新一季,每季周更一到两集的季播模式,观众是否愿意买单尚需市场验证。”

苏苏提到,“传统的广告植入模式能否适配季播剧节奏、季播剧能否有效激发观众的持续付费意愿等,也都是摆在平台面前的现实问题。”

季播模式下,如何在倾听观众反馈与坚守创作定力之间找到平衡,则是主创团队必须面对的深层挑战。

当前,许多制片方因投资压力巨大,对内容缺乏足够自信,习惯于在制作过程中频繁依据预判的观众口味对内容进行修改。

阿紫透露,“如今很多项目开机时,往往只有前五集剧本是确定的,这并非编剧未能完成创作,而是决策者在持续犹豫和反复调整。这种‘讨好型’的创作心态,本质上源于对市场趋势的盲目追随,反而可能削弱作品的完整性与独创性。”

然而,季播模式本身就存在根据观众反馈进行后续调整的特点,这在成熟的制播体系下是优势,但在当前尚未定型的创作环境中,海量而庞杂的观众意见更可能成为干扰,从而加剧创作上的混乱。

因此,她也认为,“即便是高度关注观众反馈的季播剧,主创团队也应坚守创作定力,理性接收各方意见,不能被纷繁的舆论所牵引。”

(文中受访者均为化名)