艺术片预售破8000万,似乎马上接近一个亿,放在以前想都不敢想。

但毕赣执导、易烊千玺领衔的《狂野时代》做到了。

预售票房的数据还在刷新,可热闹背后,却存在着一定的争议。

一边是戛纳主竞赛特别奖的光环,一边是毕赣又来考验观众耐心的吐槽。

一边是粉丝疯抢包场的狂热,一边是普通观众对着160分钟片长犯怵。

这场艺术与商业的碰撞,到底是华语片的破壁狂欢,还是下一个一吻跨年式的翻车预警?

毕赣这次能让观众看得懂吗?

提到毕赣,观众的第一反应不是文艺,而是能看懂吗?

2016年《路边野餐》用42分钟长镜头封神,豆瓣8.0分让他成为华语新魔幻现实主义教父。

2018年《地球最后的夜晚》靠一吻跨年等营销狂揽2.64亿首日票房,结果因为非线性叙事和朦胧表达,口碑崩塌到豆瓣6.9分,看过的观众表示被骗进影院睡了一觉。

如今《狂野时代》把晦涩玩得更极致。

时间倒流的叙事结构,拆分成视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉五个篇章,还要加上一段30多分钟的长镜头,剧情围绕迷魂者穿越一个世纪的幻梦展开,一会儿是末日少年,一会儿是被拷打的美少年。

终极预告里“我们一个世纪以后见”的复古字卡、燃烧的幕布、倒飞回天空的落雪,氛围感拉满,可故事线依旧模糊。

看预告像看抽象画,不敢想象正片会是一个什么样子,而在多数的记忆中,毕赣的电影,睡一半算尊重,全程清醒算学霸,能完整看下来的,感觉都是超能力者。

影片最大的光环,是第78届戛纳主竞赛单元特别奖

这是华语电影时隔十年再度在该单元获奖,听起来含金量十足。

但这个奖是评审团主席提议特设的,没有常规奖杯,甚至没单独的颁奖环节,只在官网提了一句。

所以这个奖更像是给人一种参与就有的安慰奖。

观众真的在意电影获得什么奖,还是更在意是否能看得懂呢?这个只有上映之后才能知道普通观众电影票和戛纳大奖的现实差距。

粉丝看千玺,观众看故事,毕赣看自己的梦

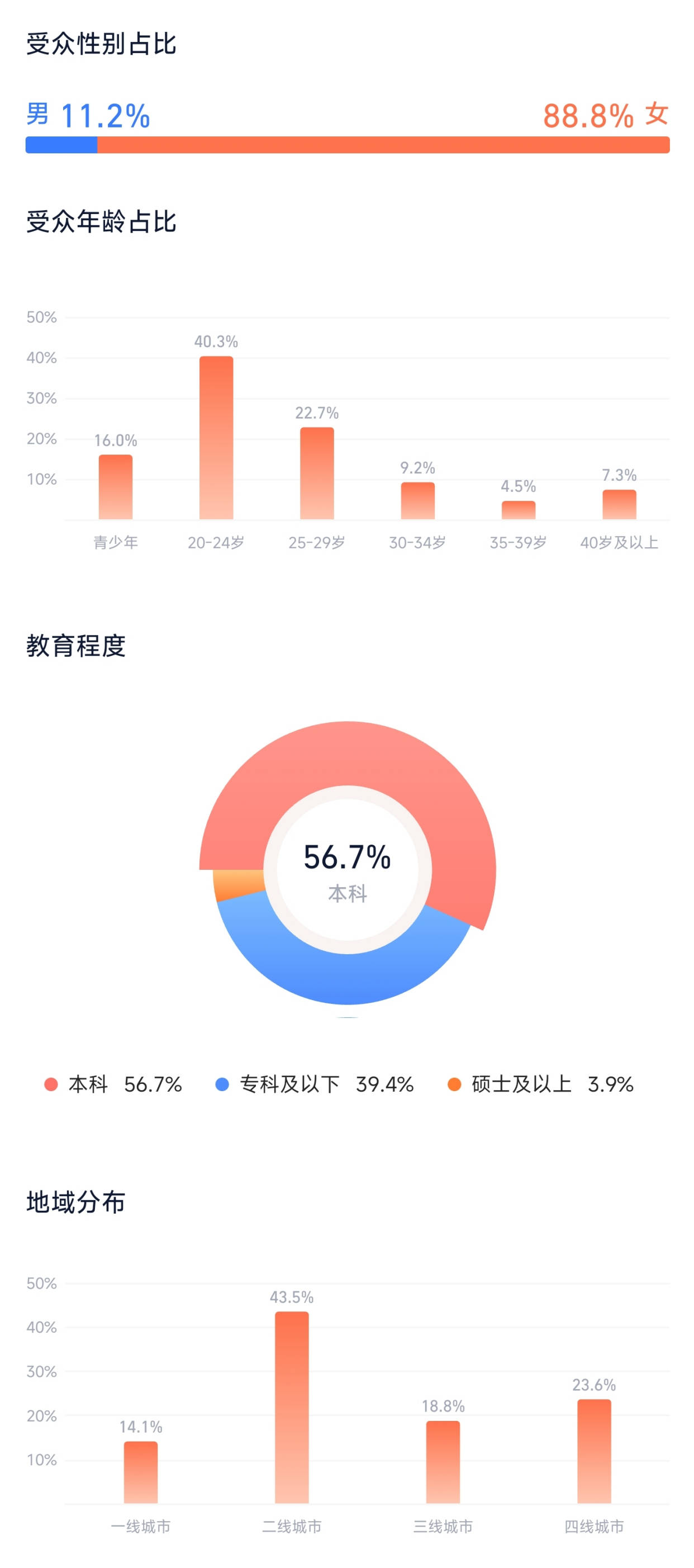

数据显示,《狂野时代》想看用户中40.3%是20-24岁女性,二三线城市占比超60%。

显然,这个数据背后呈现出来了特定的粉丝行为,为了支持明星的转型之作,包场、锁场、刷好评一条龙,让这部160分钟的艺术片,硬生生卖出了商业大片的排面。

但流量的双刃剑效应也很明显。

路人观众本来对艺术片就有距离感,看到粉丝控评直接反感。

流量带来的热度是一次性的,一旦普通观众觉得看不懂,票房会像《地球最后的夜晚》一样断崖式下跌。

易烊千玺在片中一人分饰多角,台词少、全靠眼神戏,有媒体夸他突破巨大,可粉丝想看的是他的高光时刻,普通观众想看的是清晰剧情,毕赣想表达的是艺术哲思,三者能平衡吗?

粉丝看千玺,观众看故事,毕赣看自己的梦,三拨人各看各的,互不打扰。

预告里的五感体验听起来高级

毕赣说这不是商业片,是感官实验,可观众买票不是来做实验的。

触觉是少年少女的奔逃与咬脖,嗅觉是骗子父女的纸牌游戏,味觉是孤庙苦妖勾起的回忆,听觉是被拷打的恐惧心声,但这些抽象的感官表达,能支撑两小时四十分钟吗?

去掉片头片尾,正片150分钟,一个感官篇章30分钟,要是节奏慢,光看落雪飘十分钟都有可能。

片长到底是沉浸感的保障,还是劝退的门槛?

毕赣还是没有变,而这么多年,观众的口味是否也发生改变了呢?

你会为这场梦买单吗?

8000万预售证明了市场的好奇,戛纳奖项也证明了艺术价值,顶流加持保证了热度,艺术电影的小众表达,到底能不能接住大众市场的期待?

是像《路边野餐》那样成为口碑爆款,还是重蹈《地球最后的夜晚》的覆辙?

是毕赣的艺术封神,还是流量与艺术的水土不服?

但现在就能预见,影院里会有人沉浸其中热泪盈眶,有人昏昏欲睡提前离场,网上会有人狂吹华语之光,有人怒喷皇帝的新衣。

你站哪边?是愿意花两小时四十分钟,去赴这场穿越世纪的幻梦之约,还是觉得看不懂的艺术都是诈骗?来评论区聊聊,你会为《狂野时代》买票吗?