在中国的电影史上,长春电影制片厂(简称“长影厂”)是一个无法绕开的名字。

它曾是新中国电影的摇篮,诞生了无数经典的影片和闪耀的明星。

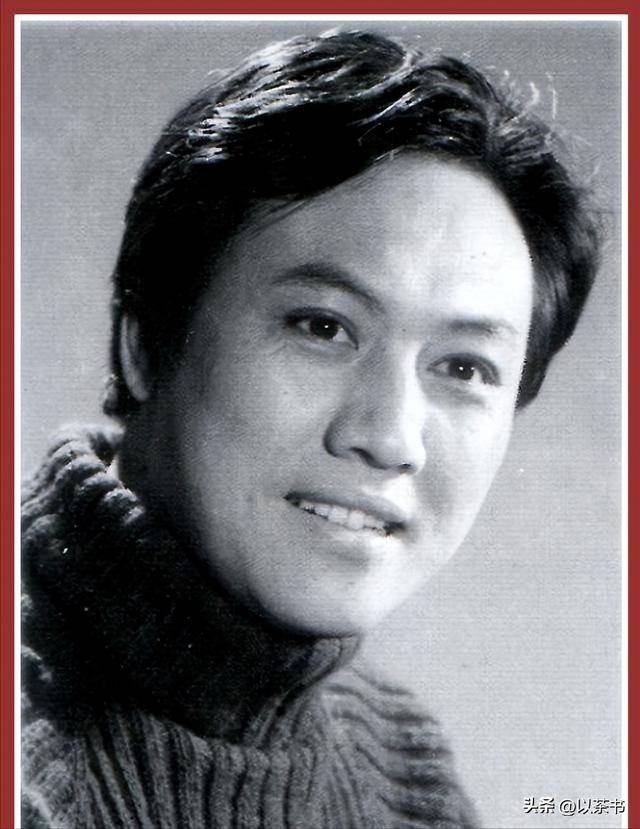

在那个群星璀璨的年代,有这样一位男演员,他曾是长影厂重点培养的当红小生,他的名字,叫李俊海。

如今的年轻人,听到这个名字可能会感到无比陌生。

但在上世纪七八十年代,李俊海的脸,就是那个时代“男主角”的标配。

他的长相,完美契合了当时主流审美的所有要求:国字脸,浓眉大眼,鼻梁高挺,眉宇间充斥着一股浩然正气。

当他穿上军装或者工装,往镜头前一站,根本不需要过多的表演,一个正直、勇敢、值得信赖的正面人物形象,就立刻立住了。

他就像是从那个时代的宣传画里走出来的人物,气宇轩昂,光芒四射。

凭借着这得天独厚的形象优势,李俊海的演艺之路从一开始就走得顺风顺水。他被长影厂寄予厚望,一出道就担纲主角。

在电影《长城新曲》里,他是意气风发的青年工人;在《延河战火》中,他是英勇无畏的革命战士;在《瑶山春》里,他又成了带领乡亲们走向新生活的知识青年。

那几年,只要是长影厂的重要影片,男主角的人选里,总少不了李俊海的名字。

他的海报被贴遍大街小巷,他的面孔就是那个时代最闪亮的银幕符号之一。

按照这个势头发展下去,他本该成为像王心刚、达式常那样,名留影史的表演艺术家。

然而正当他的事业如日中天,前途一片光明之时,诡异的事情发生了。

大约在八十年代的某一天,李俊海,这个当红小生,突然就从公众的视野里“消失”了。

大银幕上再也见不到他的新作品,报纸杂志上也没有了关于他的任何报道。

他就像一颗流星,在划过最璀璨的瞬间后,便倏地没入了无边的黑夜,再无踪迹。

他去了哪里?他发生了什么事?在那个信息相对闭塞的年代,这一切都成了一个谜。

观众们只是觉得奇怪,为什么那个一脸正气的男主角,突然就不演电影了?

这个谜团,直到多年以后,才从另一位著名演员的回忆录中,被揭开了一个令人心惊肉跳的角落。

这个人,就是长影厂的另一位演员,也是刘晓庆的前夫——陈国军。

陈国军在他写的一本书里,曾详细描述过一个让他终生难忘的场景。

虽然他在书中为了避讳,没有直接点出那个演员的名字,但根据他笔下的种种细节和人物背景,所有了解长影厂历史的人都推断出,他写的那个人,正是李俊海。

当时的情景是这样的:陈国军因为与刘晓庆的感情问题,在单位内部引起了不小的风波。

在那个对个人作风问题看得极重的年代,单位为此专门组织了一场“帮助”陈国军的会议,说白了,就是一场批评教育会。

会场气氛严肃,同事们轮流发言。轮到李俊海时,他站了起来。

作为比陈国军年长几岁的“老大哥”,也是厂里的业务骨干,李俊海的发言显得格外语重心长。

他表情严肃,态度真挚,引经据典,有理有据地对陈国军在个人生活问题上的“错误”进行了批评。

他的发言不仅逻辑清晰,甚至连面部表情都配合得“丰富而准确”,极具感染力和说服力,完全符合一个“老大哥”教育“小兄弟”的身份和情境。

陈国军在回忆录中写道,他当时听着李俊海的发言,内心五味杂陈。

就在会议进行到高潮,所有人都沉浸在李俊海那富有感情的批评教育中时,惊变发生了。

会议室的门被突然推开,几个身穿便衣、神情冷峻的陌生男人走了进来。

他们径直穿过人群,走到了正在慷慨陈词的李俊海面前。

在全场干部职工惊愕的注视下,其中一个人低声对李俊海说了几句话。

在众目睽睽之下,李俊海停止了发言,脸色煞白地跟着那几个人,一言不发地走出了会议室。

整个过程快得让人反应不过来。前一分钟,他还是在台上教育别人的正面典型、当红明星;后一分钟,他却成了被便衣人员当众带走的“嫌疑人”。

李俊海被带走之后,就再也没有回到长影厂。

关于他被带走的原因,后来才逐渐有了一些流传出来的说法。

原来他因为卷入了一起当时颇为轰动的经济案件,被有关部门带走调查。

在那个年代,法律法规还不像今天这样健全,很多人对于经济犯罪的概念也比较模糊。

李俊海或许是因为一时糊涂,或许是被人牵连,最终为自己的行为付出了沉重的代价。

虽然具体的案情细节我们已不得而知,但结果是明确的:他的演艺事业,就此戛然而止。

对于一个正处于事业巅峰期的演员来说,这种打击是毁灭性的。

他不仅失去了演员的身份,失去了光环,更失去了在银幕上继续发光发热的机会。

那个年代,一旦被贴上“犯过错误”的标签,就意味着你的人生将被彻底改写,想要翻身,几乎是不可能的事。

从此电影圈里,“李俊海”这个名字成了一个被刻意回避的词。

他的电影不再重播,他的名字也从各种宣传材料中被抹去。

他就像从未出现过一样,被时代彻底“雪藏”了。

对于后来的观众来说,这个曾经的当红小生,真正成了“查无此人”。

信息来源: