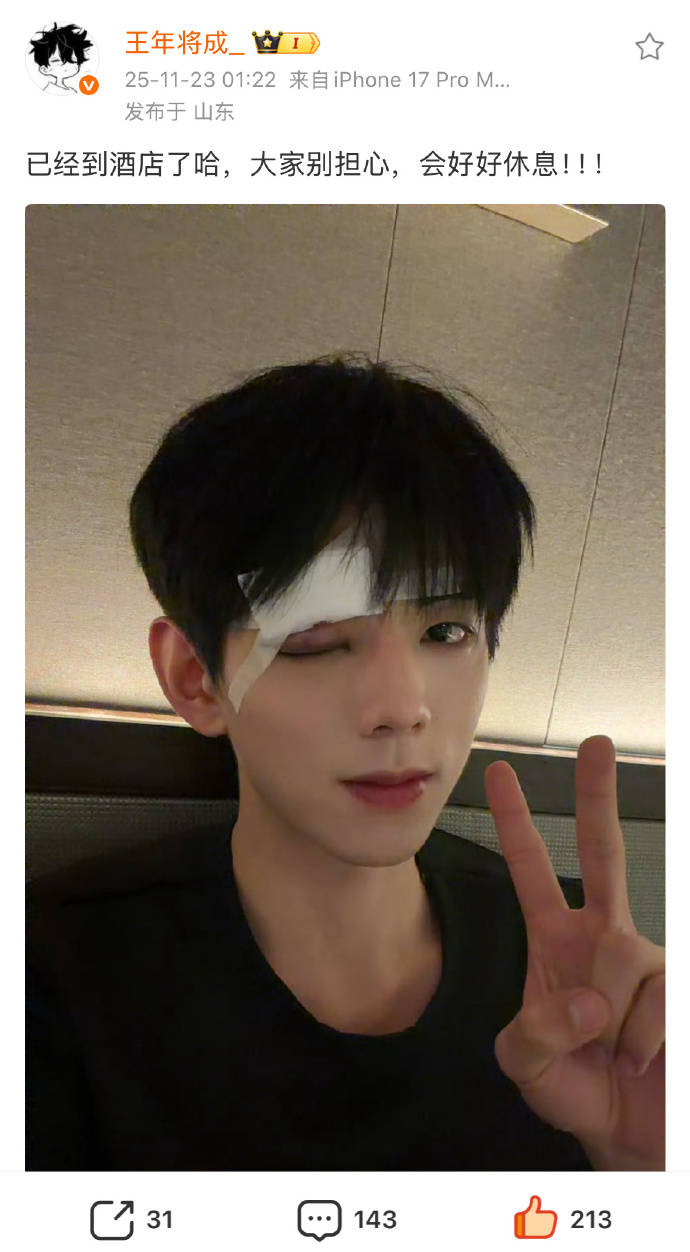

“已经到酒店了,大家别担心。”11月23日凌晨,演员王年将成的一条简单报平安动态,背后却是一场引发轩然大波的片场意外。就在前一天,他被爆在拍摄短剧《芝芝不倦》时,结结实实挨了对手演员一记重拳,直接被打到眼部撕裂伤。

现场流出的视频堪称“恐怖片”:对手演员拳头挥出,伴随着清晰的撞击声,王年将成当即痛苦蹲地——更让人心惊的是,疑似对方未摘除的坚硬戒指成了“凶器”。镜头之外,整整20秒无人上前施救,工作人员的反应速度慢得令人窒息。

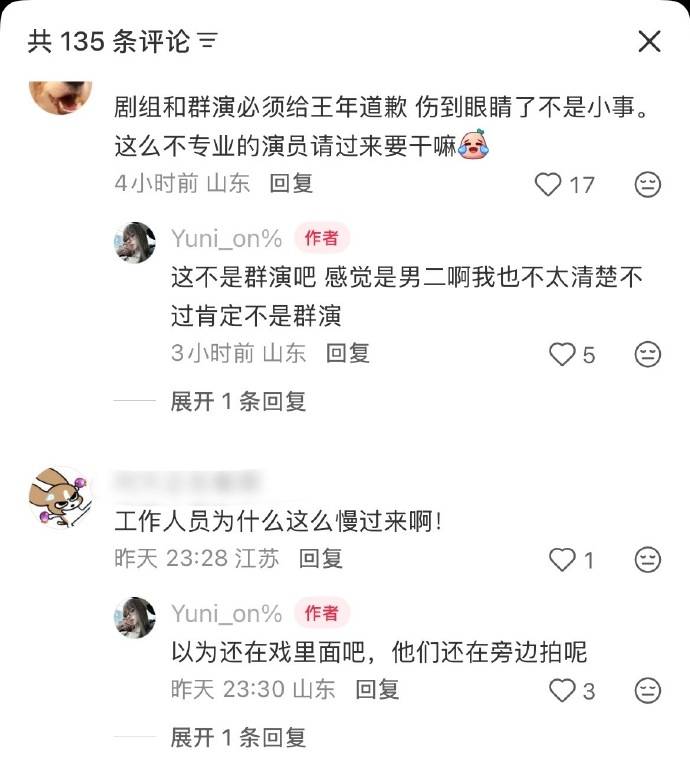

这“拳拳到肉”的视觉效果,代价是王年将成左眼缝针、面部挂彩,后续所有工作档期全数延后,甚至面临经济索赔。粉丝们又心疼又怒,直指打人者“下手没轻重”,并从种种细节质疑剧组是否存在“公报私仇”的猫腻。然而,面对舆论风暴,涉事剧组和打人演员至今集体沉默,俨然一副“冷处理”的姿态。

王年将成的遭遇,撕开了短剧行业野蛮生长的冰山一角。业内人立刻补刀揭秘:为了极致压缩成本,短剧普遍陷入“生死时速”,比如4.5天赶拍143集都是常规操作。在这种情况下,占预算大头的专业武指团队首当其冲被砍掉——安全?成了最先被牺牲的选项。

这绝非孤例。女演员申浩南就曾自曝遭遇锁喉、跳楼戏无防护;打戏不排练、危险道具管理松散更是家常便饭。演员受伤后,权责归属模糊,保险机制又没普及,只能自求多福。

讽刺的是,这种乱象某种程度上也是被“市场需求”喂养出来的。部分观众追求极致的视觉刺激,逼得一些剧组硬而走险,用真实伤害换取所谓“真实感”。但他们似乎忘了,专业剧组早有成熟解决方案:扇耳光靠借位扭头,玻璃道具用糖化特制,就连真功夫出身的向佐也恪守“发力留三分”的行规。安全与效果,本就不该是非此即彼的选择题。

回过头看王年将成,他的反应更让人唏嘘。受伤后他反而去安慰打人者,被网友评价为“人善被人欺”。这份隐忍,或许与他坎坷的转型经历有关——2023年,他因阑尾穿孔手术,被迫结束了十年的足球生涯,从中乙联赛月薪3000元的球员跨界闯荡演艺圈。运动员的坚韧刻在他骨子里:他曾坚持用真酒坛砸头,还轻描淡写地说“比起足球断腕不算什么”。

这一次,他脸上的伤口会愈合,但短剧行业若不能从这次事件中真正“伤愈反思”,下一次,谁又会成为另一个“王年将成”?