潮新闻客户端 念一

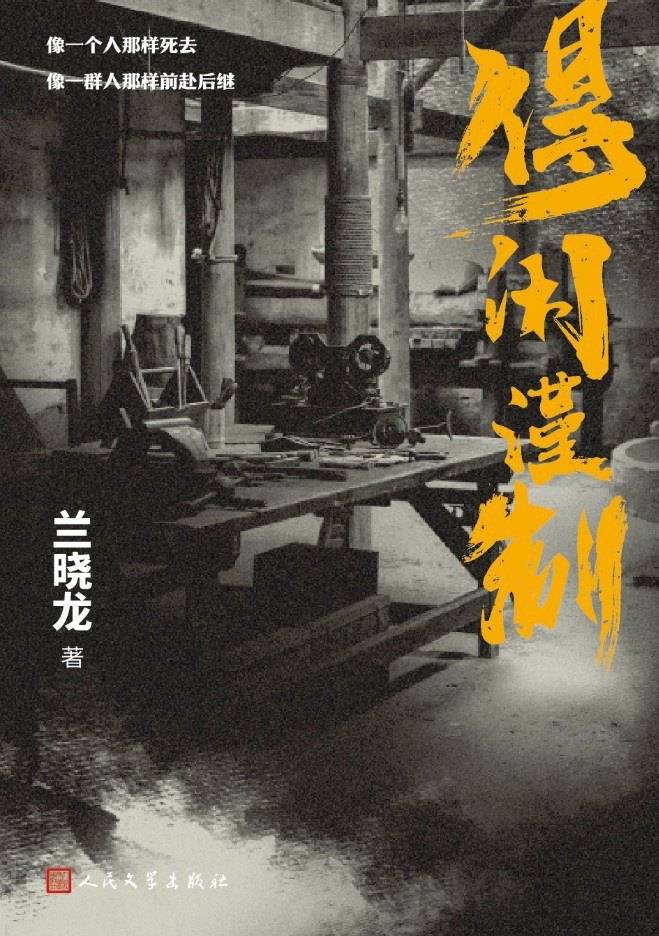

由孔笙执导、兰晓龙编剧的电影《得闲谨制》上映后,同名原著也由人民文学出版社出版,收录了小说和剧本各一份。从中可一览这部兰晓龙创作多年作品的全貌,也能对比剧本对小说到底有哪些改动。

《得闲谨制》影版其实只演了小说一半的情节。影版是典型的三段式结构:主角莫得闲(肖战饰)携其家人、其他逃难者,与肖衍(彭昱畅饰)率领的炮击小队重逢,双方一同避居戈止镇,这是第一段;以大河原(尹正饰)为首的三个日本兵进入戈止镇,直到被炮击小队打跑,这是第二段;日本派遣一支小队清洗戈止镇,主角团与其展开殊死对决,这是第三段。

在小说里,戈止镇(小说里叫止戈镇,为行文方便,后文统称戈止镇)激战时,故事才进行到一半,而小说真正的高潮,是电影没拍的红门要塞保卫战。电影中镜头寥寥的江防军军官翟斯人(祖峰饰),在小说中分量很重。

小说以1940-1943年鄂西会战为背景,以莫得闲为代表的主角团,象征着南京沦陷后逃至宜昌深山小镇的百姓群体。兰晓龙洋洋洒洒写了230多页,用戈止镇战役和红门要塞保卫战为戏点,呈现了中国军民与日军之间的殊死抗争。

原著和影版的主要不同

“你们需不需要一门不起眼的苏罗通?可它打过日本人。你们需不需要一个会修炮的我?我是南京宜昌人。”在小说《得闲谨制》里,这一段话最能概括主人公莫得闲的特质。

他是一个失去了家园的中国人,一位会修炮的南京技工,因为战争而逃难到宜昌短暂安家。宜昌陷落后,他又再度踏上逃难之路。

小说以朝鲜战争为引子。莫得闲此时担任炮兵连连长,指挥炮兵瞄准天外的美军战斗机。生死关头,他不改幽默本色,他说:“请同志们在牺牲之前尽量腾出炮位。卡在炮位上您就是难为我们活人!”

翟斯人,祖峰饰演。

引子结束,小说转场,从南京流民到宜昌保卫战,与电影情节接续。得益于书的篇幅,无论是主角还是配角都得到了更丰富的描写。比如翟斯人在电影里只有几个镜头,在书里他有一长段颇可表明心志的对话。他誓死守护宜昌,调侃自己是个臭看门的,门后面,“就是切剩一半的咱们中国”。

兰晓龙不写大战役的大叙事,用一个小切口,浓缩了抗日战争的主要情势与中国军民的心理变化。他擅于用反英雄主义的情结塑造非典型英雄,这些人是逃兵、溃兵、无家可归的人,他们用自嘲掩盖失败,用自欺欺人回避痛苦,但这些人会在某个契机下结成小共同体,进而迸发出动人的生命能量。

肖衍就是这样一个人。故事开头,南京沦陷,肖衍带领的炮击小队死伤惨重。在日军猛烈攻势下,不少国军有畏战、避战情绪,肖衍及其所在部队同样如此。影片中,炮击小队与大部队失去联系,以溃兵的面貌出现,当他们在戈止镇听说出现了日本兵,哪怕对方只有三人,他们仍极为恐惧。

这样的处理,很容易让人想起兰晓龙的代表作《我的团长我的团》。一群逃兵,失去家园、亲人,流落至滇西小镇。兰晓龙写士兵的勇,先写他们的怂。张译饰演的孟烦了,小时候有个军人梦,等真上了战场,五年的败仗又一步步消磨他的锐气,他和当时许多国军士兵一样,上阵保卫国家,又对战争的前景感到迷茫。剧中邢佳栋饰演的虞啸卿就感慨:“仗打成这样,中国军人再无无辜之人。”

孟凡了,张译饰。

肖衍就像是平行宇宙里的孟烦了。孟烦了说自己连队拼光一整个日本小队,他拿着燃烧瓶炸了日军坦克,实际上燃烧瓶根本没点着,他腿上的伤是装死时被日本兵刺的。肖衍曾扬言自己携带的苏罗通炮“只能打飞机”,自己是“专打飞机的防空炮长”,实际上他在用此避战,掩饰自己内心对日本军队的恐惧。

孟烦了曾经是一个丢魂的人,团长龙文章则是招魂的人。龙文章想让“炮灰”们重拾血性,想让事物变回他本该有的样子,他是一个疯子,一个信念感的奴隶,也是一个执着于守护故土的孤魂,一个20世纪战争年代里的堂吉诃德。在《得闲谨制》里,丢魂与招魂的角色呼应同样存在。龙文章式的决绝,在片尾附体在了每一个以死亡或重伤为代价去承受苏罗通炮后座力的角色身上。

用反英雄主义,写英雄主义

从《我的团长我的团》到《得闲谨制》,兰晓龙笔下的战士,人生中大部分时间都在经历失败。这些卑微的人在残酷的年代成为英雄。

梅德福临死前对肖衍说的话,是一个很关键的转折点。他说:“我只是死了,你只是没死,都不算活着。”在过去,肖衍有点不着调,他想逃避战场,但他骨子里不想被人看不起,他有自己的信义和底线。

那筒苏罗通炮,其实也是肖衍内心的一个外化。苏罗通炮真正在片中大放光彩,恰恰是在肖衍等人内心深处的勇气觉醒之时。

兰晓龙、孔笙等人接受采访。资料图

兰晓龙在《得闲谨制》里,使用的对话就像复调小说里常见的“人物内心心灵交战”。主要人物莫得闲、肖衍、太爷爷等各有自我的心灵挣扎。太爷爷是一个很典型的人物,他想死,又想活。想死,是因为南京大屠杀的噩梦笼罩心灵,他自觉是一个无根之人,日军在南京城内制造的累累恶行,令他产生了严重的战争PTSD(创伤后应激障碍)。想活,既是生理性的怕死,也是因为他想复仇,在逃亡路上,他嚷嚷着要多杀几个“日本子”。太爷爷是中国传统、文化的象征,他在故事里总能化险为夷,暗示中国文脉不会因为侵略而中断。

另外两个具有象征意味的人物,就是莫得闲和妻子夏橙。他们寄托了兰晓龙对新男性和新女性的期许。

莫得闲在戈止镇喜欢用二手留声机放一首昂扬的歌,歌名就叫《新的女性》:“新的女性,是生产的女性大众;新的女性,是社会的劳工;新的女性,是建设新社会的前锋;新的女性,要和男子们一同,翻卷起时代的暴风!暴风!”

莫得闲是钳工,大半辈子都在跟机械打交道,而夏橙是知识女性,抗战时又在某个纺织厂做工,在故事里,夏橙和莫得闲地位平等,他们都是在五四新文化运动、抗战救国大环境下成长的青年,他们笃信劳动的价值,要将自己的生命意义投入到集体建设中实现。

莫得闲在气质上跟传统军事题材作品的男主角很不同,他的魅力并不建立在耀武扬威式的那类男性气概上。

得闲谨制,到底意味着什么

兰小龙有扎实的军事知识素养,在《得闲谨制》里,正文和注释都不乏对军事常识的科普,对武器、战争题材爱好者来说,是阅读的另一层趣味。比如书中写到德械部队,页底注释:“德械师理论上是每个步兵团一个防空连,六门20炮。”说到九七式狙击步枪,他注释:“其实就是三八大盖的精射变种,2.4倍光学镜,加长拉机柄,最大特点是有一个甚至可以在战场上拿铁丝自制的单脚架。”

《得闲谨制》的一些注释,有点像兰晓龙自己加的批注,又像是和读者的交流载体。第22页,写到地方军指挥翟斯人,兰晓龙在注释里感慨:“说来丧气,但我素来觉得国民党军队整个抗战中作用最大,也伤亡最大的是这些排啥都排不上的地方军……”

这段注释很长,兰晓龙似乎对翟斯人有很多话想说,他称这位颇有匪气的军官为老翟,他说,老翟是他特喜欢的一个人物,“老翟在行动力上远超蒋武堂,直逼怒江之畔那位炮灰团团长,却又没有那位的古灵精怪和锋芒毕露,他更多的是一位土渣村长的无赖和狡黠,很有人场,并精打细算着把他的人场投入这场几乎没底的保卫家乡的战争。可以把他当成《生死线》沽宁赵老大的一个极限延伸。”

小说里另有个设计,就是插入了莫得闲之子莫等闲的若干张画。再以“插一”、“插二”这样的形式,将文字介绍穿插在正文里。例如书28-29页,介绍莫等闲画的“得闲兵工厂”:在一间也许很破的屋子里,莫得闲会让他的钳工台、铣床、工作台保持最大限度的整洁。他从别处搜集炉子、砧子、风箱,在此修理破旧、破烂甚至已经损毁成零件状态的步兵武器,如步机枪、冲锋枪、重机枪、掷弹筒。他调换工具零件时像个神乎其技的调酒师。

兰晓龙的小说之所以令人动容,还在于人味的、生活气,他写战争中的人、战争中的情谊,而不是一个作为类型片的战争。《得闲谨制》里有大量对莫得闲一家生活细节的描绘。当太爷爷看着莫等闲跑菜地浇菜时,猪在边屋里吭吭地闹,几只鸡在院里散漫地跑。一家人吃晚饭,有热干面,也有鸭血粉丝……但在其乐融融的生活里,流露着战争年代的特殊印记——莫得闲用的那把菜刀,原材料是日本坦克的履带销子。

到此,我们可以追问一句——为什么这个故事要叫《得闲谨制》?

小说写道:“当造出一个耗费了许多心力,而自己又很得意的物件时,莫得闲就会拿出他的稀硫酸和整套蚀刻工具,然后酸液按照他思想中的轨迹侵蚀钢铁,成型为他已经为之付出了迄今为止大部分人生的四个字:‘得闲谨制’。”

“这才是真正的不幸,习惯于绝望的处境比绝望的处境本身还要糟。”这是法国作家加缪在《鼠疫》中写下的一句话。莫得闲在《得闲谨制》里充当的角色,可与《鼠疫》中的里厄医生对照。莫得闲不是大学教授,不是政府高官,他的本职是工匠,工匠的职责是对得住他锻造的每一个产品。当祖国遭遇侵略、家园面临灭顶之灾时,工匠所能做的,就是将他的技艺服务于大义,在锻造更精良的反侵略武器中,在帮助平民重建家园的过程中。

在兰晓龙的故事里,最动人的英雄主义,来自于最不像英雄的那些人,那些看起来并不英勇豪迈,那些也曾溃败、窜逃,大多数时间都在品尝失败的人,他们最终选择团结在一起,抱着赴死的决心接力抵抗。

作者名片:

念一,青年写作者,曾获贺财霖·科幻文学奖、劳动者文学奖。作品散见于《西湖》《野草》《滇池》等。