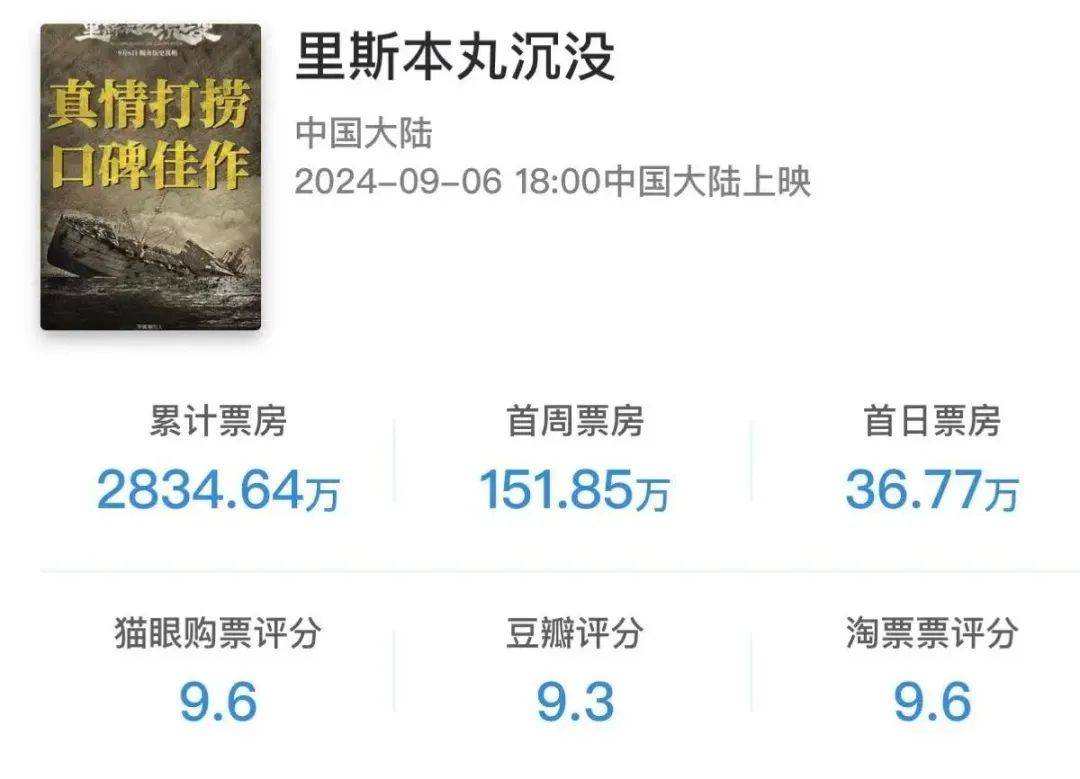

作为今年最高评分的影片,《里斯本丸沉没》在九月初刚上映时,却出现了票房与口碑“冰火两重天”的情况。

豆瓣评分高达9.3分,影片票房却意外“沉没”:

上映当天仅为36.8万元,起初在许多城市的排片率也很低。

但在上映两周之后, 《里斯本丸沉没》却实现了票房逆袭。

随着口碑持续发酵,票房预测从最初的600多万,飙升至3000万。

尽管不是商业类型片,但作为纪录片,它还是有着“里程碑式”的表现。

作为一部战争题材的历史纪录片,无论从影片的类型、还是对很多人而言有些陌生的历史事件来看,这部片子好像都不太“吸引人”。

况且,讲述第二次世界大战的影片,在国内外都不罕见。很多耳熟能详的片子,更愿意采用剧情片形式,希望通过 战场重现的视觉冲击,将观众更好地拉入叙事环境。

在价值层面,对战争伤痛的回顾、对爱好和平的呼吁,也是它们的共性。

那么,凭什么一位非技术流派的导演,能把一段不为人所知的故事,讲得深入人心?

为什么一个尘封于82年前的故事,仍然能通过今天的荧幕让我们流泪?

01

借助他者,

我们更好地看向了自己

在简介中,不难看出导演想通过片子向世界传达中国人道主义与良善。

怎么选择优先的叙事视角?

写中国渔民就只讲渔民吗?

导演方励跳出了自说自话的局限:借助他者记忆与故事,帮助我们更好地认识自己、回溯自己。

为了更好地理解电影制作,这里需要简单对沉船事件做一个回顾:

1941年12月的香港还是英国殖民地,共有1.5万英联邦守军驻扎。在日本袭击珍珠港后,香港又遭到了日军进攻。在盟军保卫18天后,香港被占领,8500名士兵被关押数月。

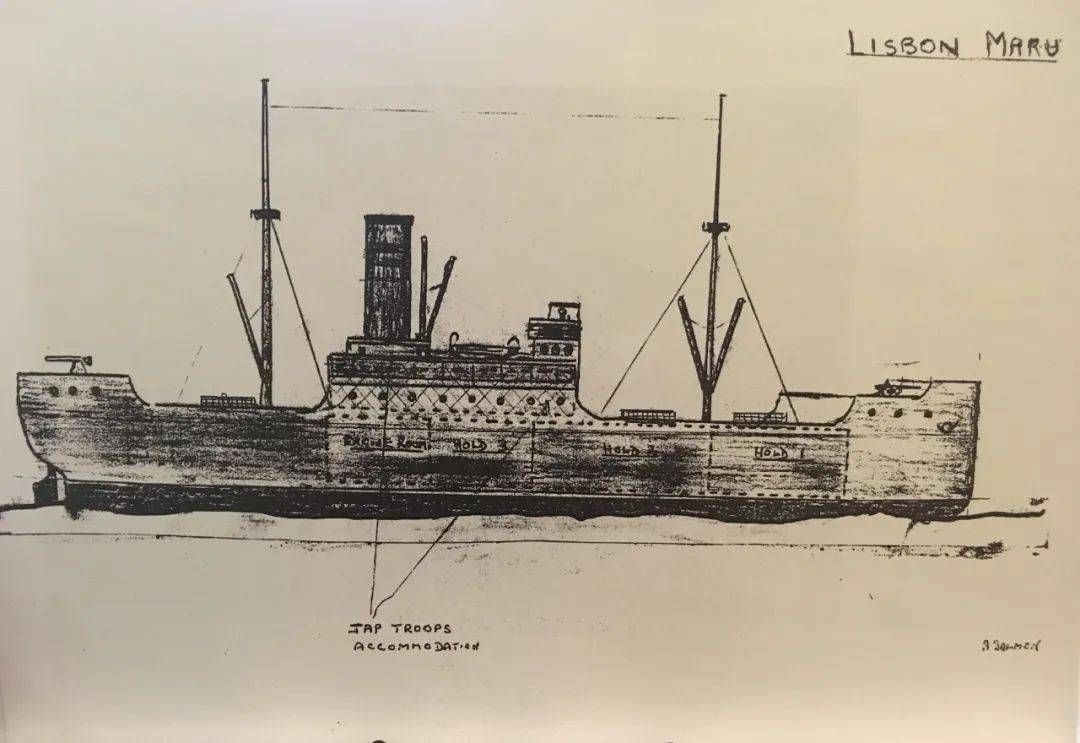

1942年9月,日军征用货船里斯本丸号,将其中的1816名英军战俘从香港运送到日本。

按照《日内瓦公约》,交战状态下,运载战俘的船应当悬挂有红十字标记的旗帜,然而日本并未对里斯本丸号做任何标识。

在10月1日早上7点,“里斯本丸”经过浙江舟山的东极岛附近。美军潜艇“鲈鱼”号将其误判为战船,发射的鱼雷击中船舱的尾部。

日军为了防止战俘发生暴乱,将船舱封死,试图将船只拖拽上岸失败。于是留下几名死士彻夜看守,并下令射杀离开船舱的战俘。

里斯本丸号一直在下沉,日军毫无救援迹象。在经历了彻夜的“人间炼狱”后,战俘开始自救。奋力抵抗死士,逃至海面。

但赶来的日本军队又开始对手无寸铁的海上战俘又是一阵扫射,妄图掩盖事情真相。

直到中国渔船到来,200多名渔民从海中救起了384名英军战俘。

英、美、日、中,加以二战错综复杂的局势关系,不同视角和立场下的写就得史书都是相对片面的。

所以,一句看似简单的“还原真相”,就花费了方励八年的时间。

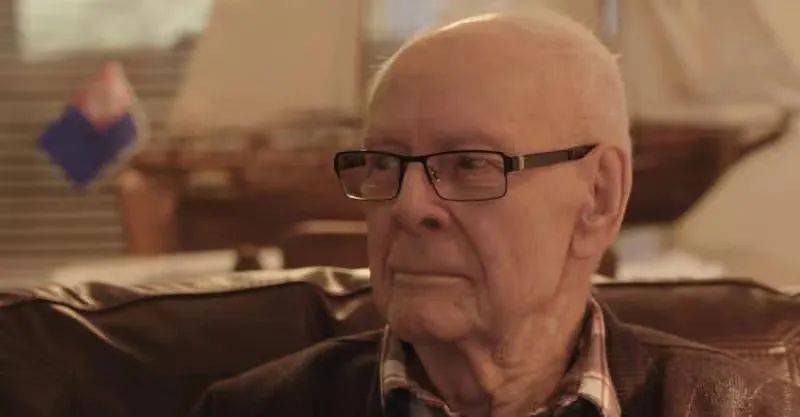

事件亲历者还在吗?到底经历了什么,只有船舱中的英国士兵才直到未曾被资料收录的细节。

终于,导演找到了两位90多岁的亲历者。

真相在他们口中更加明晰:

他们回忆起战友,让世人知道了整夜泵水为战友延长逃生时间的三号船舱士兵;

他们回忆起渔村的寺庙和舢板,把超越战争的人性光辉从中国东极岛仔细擦拭。

舢板很小,载不下几个人,但384个士兵都被渔民一个个带上了岸;

物资匮乏,但士兵都吃上了饭。

全村出动,冒着被日军攻击的风险,他们救了这些和自己语言不通的外国人。

讲述中国渔民的自发人道援助时,导演没有选择采用更长的篇幅、鲜明热烈的观点来表达。

而是借助他人的记忆,把一个宏大主题,用最具像平和的方式说给世界听。

02

不炫技,

一切为了故事服务

平实的叙事,是这部片子的一大特征。

即便有用心费时的技术,也不是为了浮夸的视觉冲击。

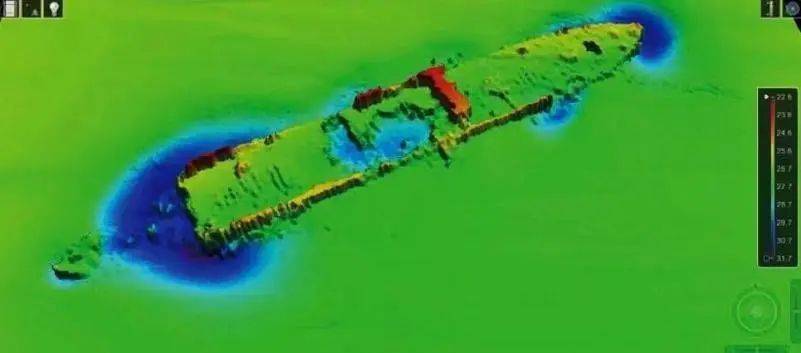

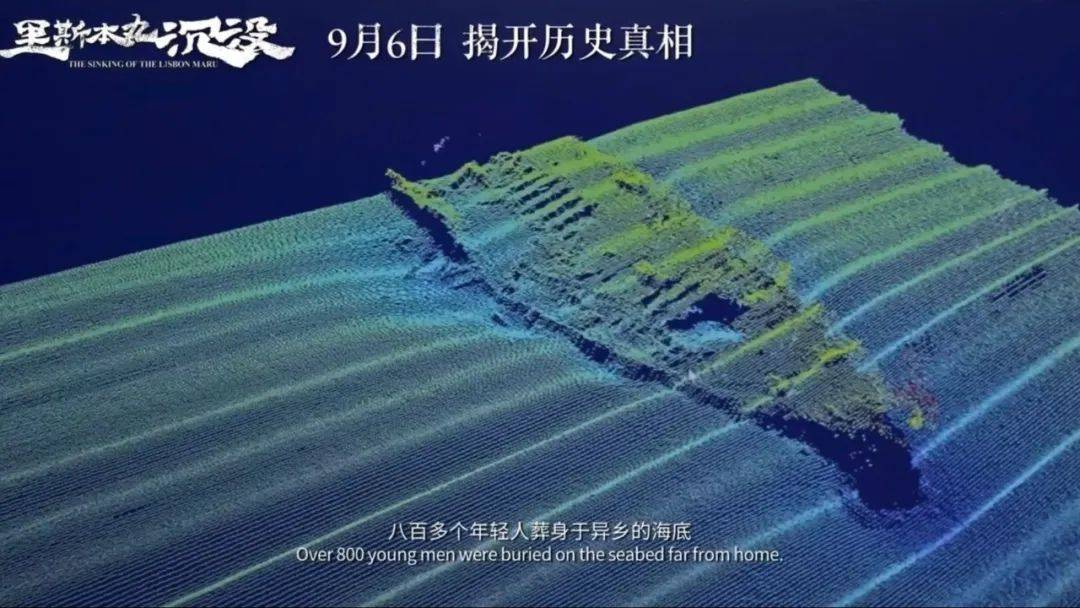

方励导演运用自己地球物理学家的专业所长,和团队一起找到里斯本丸的沉船地。

耗时2年用水下无人机、海底声呐等精密设备勘测调查确定沉船位置。

为了科学严谨地再现沉船过程,方励每天坐在科研室里。

运用各种物理专业知识,将一个未曾有人注意的过程仔细还原推理。

沉船背后的所有逻辑是什么?

“这艘船经历过怎么样的改造?三号舱为什么会进水?船体是如何断裂的?”

他一个人埋头研究。

终于,方励做到了自己的极致。

“水动力学”、“金属疲劳”等专业术语之下,埋藏海底的历史拥有了最体面的告别。

为了尊重历史、统一风格,还原动画通过3D建模自成一派——

有质感的风格化动画,从人体瘦弱的程度到军装的边缘,都被细细打磨。

“电影是只有一次机会的艺术,所以之前路走得不对,就要推翻重来。”

即便用着简单时间顺序叙事,语言和影像风格也都始终保持客观严谨,

影片依旧保证各部分的有序勾连与层层递进。

动画、采访、资料手稿交织,共同组成了这部“不炫技”的纪录片。

丰富全面的史料和用心的还原支撑起了观众的认知。

03

国际人道主义精神,

一直都在

“我们停止作业准备撤离的时候,海上很安静。我突然意识到,在我脚下30多米的地方,有800多个来自异国他乡的年轻生命被埋葬,他们几乎被全世界遗忘了。”

导演方励还记得8年前的想法。

影片留给人们最深刻的印象是什么?

国际人道主义精神,好像是最具概括性的表述。

这个看似宏大的主题,却能用具象的方式体现,应该是《里斯本丸沉没》带给我们最大的惊喜。

在得知在世亲历者已经寥寥无几,并且都已经十分年迈时,方励立马开始了“抢救式”的记录回顾。

看点、煽情和炫技,都不是最终目的。

他“抓住历史的尾巴”,只为了极致地还原呈现,留下真相,用事实来表达。

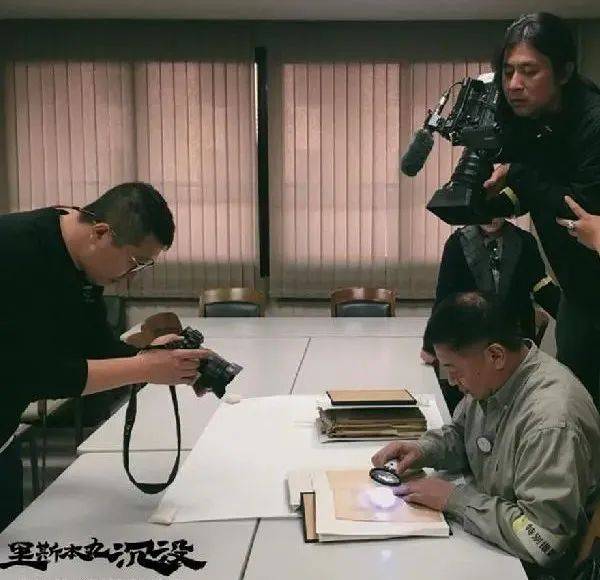

方励(坐者)翻阅历史文献

方励带领团队,前往世界各地。

在多个当事方的陈述里,他为我们找寻着这段快被海水冲蚀的历史碎片、并将它们仔细拼接。

深度挖掘每一个线索,尊重所有人,是他寻找真相的过程中始终秉持的理念。

每一个有血肉的人和他们的故事填满了影片。

三号舱通往甲板的木梯,突然断裂。

舱内士兵明知求生无望,仍坚持用抽水泵抽水,为战友争取逃生时间。

当海水即将彻底吞没三号舱时,《蒂珀雷里在远方》的英国军歌响彻海面。

“我刚刚爬出来,梯子就断了,其他人都出不来了,舱里面有个爱尔兰炮兵,我听见他向大家大喊:我们出不去了,我们给他们唱首歌吧,于是他们就唱了一首《去蒂珀雷里的漫漫长路》。”

—— “里斯本丸”事件幸存者 杰克·爱丁柏

最后,年轻的士兵带着战士的尊严,慷慨赴死。

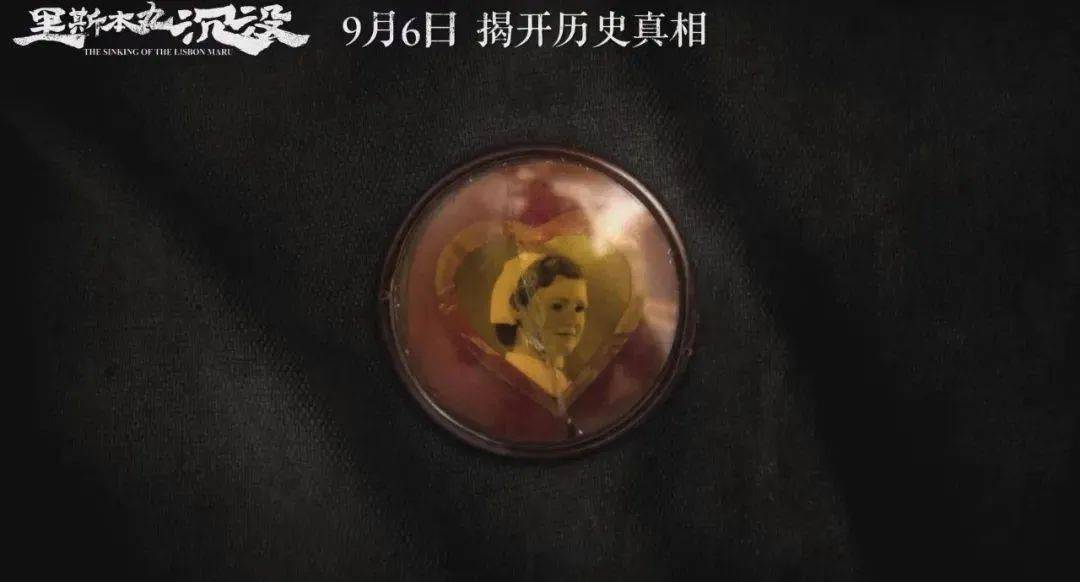

在被日军收缴物品时,一名英国战俘看到妻子照片被火烧之际,奋力扑身保护。

为了留住最后的、回家的动力,他让同伴故意撞了前面负责看守的日本兵。

把对方的太阳镜撞掉在地,趁着对方呵斥,顺走眼镜。

之后,他将心爱存于隐秘的缝隙,把眼镜磨成圆形翻盖相框,用来贴身存放妻子的照片。

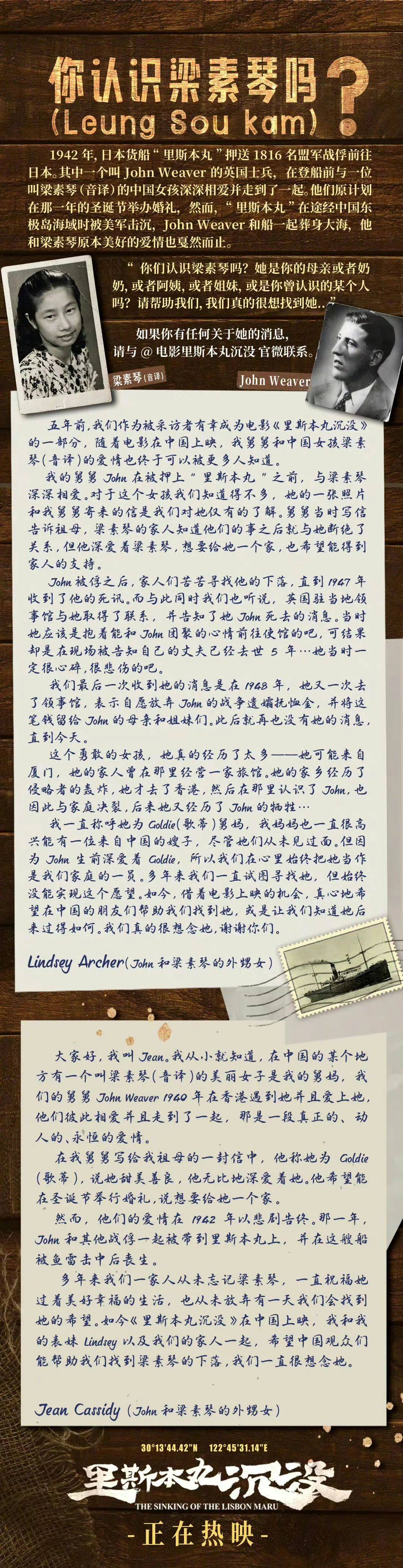

还有年轻英国士兵John与中国女孩与中国香港女孩梁素琴的爱情,

不同过度的年轻恋人相爱,却在新婚当天突然离别,也是诀别。直到1948年,梁素琴拒绝了领事馆的遗孀抚恤金,并表示把抚恤金留给John的家人。

爱情、亲情、友情,即便经历了战争和几十年的海水冲刷,仍然伸出了抵达人心的触手。在这样一段只能用黑白照片和磨旧的书信来印证的历史里,记忆被“唤醒”。

终于,差点被遗忘的历史,再次被看到。里斯本丸上的每一个年轻生命不再只是冰冷的遇难者数字。

最后,导演还自费举办了一场跨国告别仪式。

在浙江舟山,来了14位英国老人。

导演还专门向影片的历史顾问咨询了英国退伍军人的悼念仪式流程,在活动现场摆上遇难军官的照片。

英国战俘亲属在里斯本丸号沉没的地点悼念

当时唯一健在、参与过救援战俘的渔民林阿根老人也被请到了现场。

最后,大家前往里斯本丸沉没的海域。屏幕里一点点显示沉船的声呐图像时,

当年的中国渔民和今日的中国导演,似乎完成了一场跨越时空的对接与呼应。

当讨论起哪里最让人感动时,“片尾名单”,是最高频的回答。

人性光辉散落在全片,当名单出现时,前期故事所铺垫的情感此刻似乎达到高潮:

这是对生命尊重的最无声而有力的表达。

文字数据本没有温度,但故事增加了历史的含情量。

Vista看天下专访胡可,谈沙溢年轻时性格暴躁,特别情绪化,“我年轻的时候不愿意和他一起工作”↓↓↓

· Vista 看天下 ·

一 周 热 点 回 顾

2024 Vista看天下

V

“ 互 联 网 贵 妇 ” 想 带 货 却 惨 败

“餐 厅 改 自 助,多 半 要 跑 路”

“年 入 三 亿” 的 网 红 女 装 们,凉 了